記事・レポート

時代とともに生きる老舗「虎屋」が進化し続ける理由

~虎屋17代当主・黒川光博氏が語る伝統と革新の企業哲学~

BIZセミナーキャリア・人文化経営戦略

更新日 : 2011年12月13日

(火)

第1章 創業は室町時代。先人はいかにして危機を乗り越えてきたのか

既成概念にとらわれず、時代とともに進化する。

そんな「しなやかで強い企業」になるにはどうすればよいのでしょうか? 室町時代に創業した和菓子の老舗でありながら、海外出店や、和と洋の垣根を超えたカフェをオープンしている虎屋。伝統と革新を支える企業哲学は、困難な時代の今、未来を切り開く示唆に富んでいます。

講師:黒川光博(虎屋17代当主 代表取締役社長)

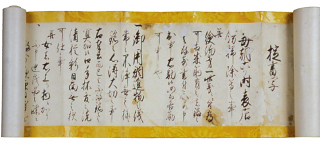

掟書

黒川光博: 「時代とともに生きる」というきょうのお題から、今、私の頭に思い浮かぶのは、やはり東日本大震災のことです。エネルギー問題にしても、毎日の生活にしても、今まで我々が「当たり前」と思っていたことやその価値観を、根底から変えざるを得ないような状況になっていると思います。

東京にいる我々ができること、企業人としてできることを今やらなければいつやるのだ、という思いに駆られました。具体的な支援としては、羊羹やお汁粉などの支援物資のお届けや寄付をしております。また、社員が自ら福島県に出掛けて摘んできたヨモギで菓子をつくり、チャリティイベントで皆さまに食べていただくという活動をいたしました。

こうした支援活動を行うとともに、「皆さまはこの会社にどういうことを求めていらっしゃるのか」「虎屋の存在意義とは何か」ということを、今、改めて問わなければいけないと感じました。おかげさまでこの20年間(※黒川氏は20年前の1991年に代表取締役社長に就任)は比較的順調に推移してこられましたが、今は虎屋にとっても大変大きな変換期です。我々は職人技や技術を大切にしようといつも言ってきたのですが、会社がある程度の規模になるにつれて、もしかしたらそれが少しおろそかになってしまっているところがあるのではないか。皆さまが精神的な豊かさを求めていらっしゃる今こそ、質的な向上を見直そう。そうした思いを地震の後3回ぐらいにわたって社員に直接話しました。

虎屋はどのような会社かと申しますと、1520年代の後半に京都で創業し、1586年にご即位された後陽成天皇の御在位中から御所の御用を承ったと記録に残っております。1869年の東京遷都にともない京都から東京に進出したのですが、当時、これは大変大きな決断だったと思います。しかしそれがあるからこそ、今日の虎屋がこうして成り立っているのだと思います。

もちろん、長い歴史の中ではいろいろなことがありました。岐路に立たされたこともあります。例えば1788年、京都の街の大半が焼き尽くされた「天明の大火」の際、私どもの店も被害にあいました。その危機を受けて9代目の光利は、店員が守るべき基本的な考え方を定めた「掟書」というものを書き改めました。

掟書は15条あるのですが、おもしろいものをいくつかご紹介すると、「御所の御用品を扱っているというのは大変名誉でありがたいことである。であるから、口や手などはたびたびよく洗って清潔にしなくてはならない。このことは人が見ている、見ていないにかかわらず、励行することが肝要である」「目下の者へ、上の者はいろいろ教えてやるようにすること。また下の者でも、上の者の落ち度などに気付いたら遠慮なく注意し、お互いに『水魚の交わり』のように隔てなく付き合うこと」「日ごろから習字や算術などの稽古に励むこと。支配人や番頭になったとき、あるいは独立して店を構えるとき、そういうことが必要になるから、常日ごろから勉強しておくこと」といったことが書かれてあります。火事の後、こういう掟書をつくって会社の引き締めを図り、やらなければならないことを明確にしたのだと思います。

1923年の関東大震災の後は、私の祖父にあたる15代が、それまでやっていなかった店頭販売やダイレクトメールの送付などを始めました。その後、戦争中は軍からの注文で忙しくしていたようですが、戦後は工場が焼け落ち、仕事もなくなってしまったようで、「社員の給料が払えない」「銀行がお金を貸してくれない」という話もあったと聞いています。そうした中で喫茶店を始めてみたり、パンをつくってみたり、それまでなら決してやろうとしなかったであろう新しいことを始めたという記録も残っています。

このように先人たちがいろいろなことにチャレンジしてきたからこそ、今日の虎屋があると思うのです。ですから今回の大震災を経験した我々も、先人たちに負けないように大きな変革をしなければいけない、そういう思いが今ふつふつと沸いております。

東京にいる我々ができること、企業人としてできることを今やらなければいつやるのだ、という思いに駆られました。具体的な支援としては、羊羹やお汁粉などの支援物資のお届けや寄付をしております。また、社員が自ら福島県に出掛けて摘んできたヨモギで菓子をつくり、チャリティイベントで皆さまに食べていただくという活動をいたしました。

こうした支援活動を行うとともに、「皆さまはこの会社にどういうことを求めていらっしゃるのか」「虎屋の存在意義とは何か」ということを、今、改めて問わなければいけないと感じました。おかげさまでこの20年間(※黒川氏は20年前の1991年に代表取締役社長に就任)は比較的順調に推移してこられましたが、今は虎屋にとっても大変大きな変換期です。我々は職人技や技術を大切にしようといつも言ってきたのですが、会社がある程度の規模になるにつれて、もしかしたらそれが少しおろそかになってしまっているところがあるのではないか。皆さまが精神的な豊かさを求めていらっしゃる今こそ、質的な向上を見直そう。そうした思いを地震の後3回ぐらいにわたって社員に直接話しました。

虎屋はどのような会社かと申しますと、1520年代の後半に京都で創業し、1586年にご即位された後陽成天皇の御在位中から御所の御用を承ったと記録に残っております。1869年の東京遷都にともない京都から東京に進出したのですが、当時、これは大変大きな決断だったと思います。しかしそれがあるからこそ、今日の虎屋がこうして成り立っているのだと思います。

もちろん、長い歴史の中ではいろいろなことがありました。岐路に立たされたこともあります。例えば1788年、京都の街の大半が焼き尽くされた「天明の大火」の際、私どもの店も被害にあいました。その危機を受けて9代目の光利は、店員が守るべき基本的な考え方を定めた「掟書」というものを書き改めました。

掟書は15条あるのですが、おもしろいものをいくつかご紹介すると、「御所の御用品を扱っているというのは大変名誉でありがたいことである。であるから、口や手などはたびたびよく洗って清潔にしなくてはならない。このことは人が見ている、見ていないにかかわらず、励行することが肝要である」「目下の者へ、上の者はいろいろ教えてやるようにすること。また下の者でも、上の者の落ち度などに気付いたら遠慮なく注意し、お互いに『水魚の交わり』のように隔てなく付き合うこと」「日ごろから習字や算術などの稽古に励むこと。支配人や番頭になったとき、あるいは独立して店を構えるとき、そういうことが必要になるから、常日ごろから勉強しておくこと」といったことが書かれてあります。火事の後、こういう掟書をつくって会社の引き締めを図り、やらなければならないことを明確にしたのだと思います。

1923年の関東大震災の後は、私の祖父にあたる15代が、それまでやっていなかった店頭販売やダイレクトメールの送付などを始めました。その後、戦争中は軍からの注文で忙しくしていたようですが、戦後は工場が焼け落ち、仕事もなくなってしまったようで、「社員の給料が払えない」「銀行がお金を貸してくれない」という話もあったと聞いています。そうした中で喫茶店を始めてみたり、パンをつくってみたり、それまでなら決してやろうとしなかったであろう新しいことを始めたという記録も残っています。

このように先人たちがいろいろなことにチャレンジしてきたからこそ、今日の虎屋があると思うのです。ですから今回の大震災を経験した我々も、先人たちに負けないように大きな変革をしなければいけない、そういう思いが今ふつふつと沸いております。

時代とともに生きる老舗「虎屋」が進化し続ける理由 インデックス

-

第1章 創業は室町時代。先人はいかにして危機を乗り越えてきたのか

2011年12月13日 (火)

-

第2章 「トラヤカフェ」挑戦の舞台裏~保守にならず、今を生きる~

2011年12月15日 (木)

-

第3章 新たな挑戦で、和菓子の人気を再認識

2011年12月16日 (金)

-

第4章 見えないところも手を抜かない

2011年12月19日 (月)

-

第5章 大切なのは「今、オープン、スピード感」

2011年12月20日 (火)

注目の記事

-

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....