記事・レポート

LIVING WITH BOOKS

更新日 : 2020年12月15日

(火)

第1章 本と暮らすということ

文:澁川雅俊

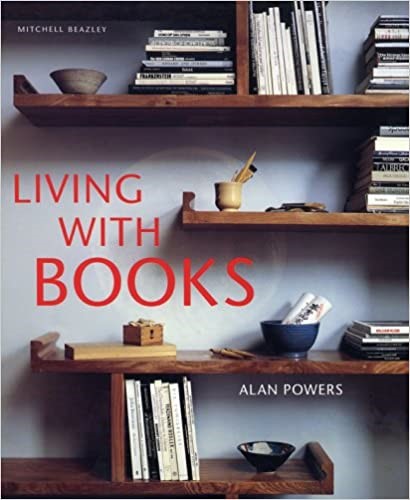

澁川雅俊:10年ほど前に、“Living With Books”〔A・Powers 1999〕なる本が出版された。全世界で好評を博した。グラフィックな本であったので、外国書にもかかわらず国内でも少なからず頒布された。邦訳も出たのだが、出版社が原書出版の趣意を汲み取れず、邦題を『自宅の書棚』〔2006年〕と見事に矮小化したのは残念。

澁川雅俊:10年ほど前に、“Living With Books”〔A・Powers 1999〕なる本が出版された。全世界で好評を博した。グラフィックな本であったので、外国書にもかかわらず国内でも少なからず頒布された。邦訳も出たのだが、出版社が原書出版の趣意を汲み取れず、邦題を『自宅の書棚』〔2006年〕と見事に矮小化したのは残念。

その書名の語句は日常の会話で頻出する語句ではないが、「本と暮らす」のは誰もがふとしたときに心ひそかに憧れていることだろう。その証拠がこの本に具現している。つまりその憧れの想いをさまざまに表現した姿形が掲載されている。中には明らかに書斎を意識して創られた部屋もあるが、居間や寝室はもとより、玄関、廊下、台所、クローゼット、バスルームなどありとあらゆる生活の場に書棚を置き、本をただ並べるのではなく、飾っている風景が満載されている。

アカデミーヒルズライブラリーは、人びとのそうした憧憬を現実にしようとした。個人で書斎を持つことができなくとも、メンバー個々の自己開発の場であり、沈思黙考の場であると同時に憩いの場でもある。さらにその場は、ビジネスのフロントでもあり、バックオフィスでもありえる。

街の公的図書館も私たちの知的展開の場だが、そこでは、書物と読者の一対一の交換に止まって、施設それ自体を他の利用者とシェアすることはあっても、そこに集う人びとを知的資源とし、情報の新結合を図る空間を共有することは意識されていない。

共有書斎というビジネスモデルは国内では初めての試みであり、現今の先進国でも例を見ないが、人びとの本と共生する空間への憧れはいま、街々の書店の新しいスタイルに生かされたり、高級共同住宅団地のシェアード・ライブラリーに広がったりしつつある。

はじめに

澁川雅俊:アカデミーヒルズライブラリーは「書斎」の役割も担う。そのコンセプトは18世紀の英国に遡る。産業革命後の新興資本家たちは、その新しい階層を誇示するために競って邸宅造営に勤しんだが、その居館にあって書斎は名目的にも、実質的にもその家の主人の活動の場として機能した。彼らはその空間を英語で‘library’と呼んで、さまざまに活用していた。

それは明治・大正の日本にも引き継がれ、裕福な人びとや知識人の中にはその種の施設を造作する者も少なからず現れたようだったが、それが慣習化され、一般家屋建設の要件になることはなく、たとえバブル最盛期においてさえも受け継がれなかった。だが、書斎への憧憬は後々まで残った。

それは明治・大正の日本にも引き継がれ、裕福な人びとや知識人の中にはその種の施設を造作する者も少なからず現れたようだったが、それが慣習化され、一般家屋建設の要件になることはなく、たとえバブル最盛期においてさえも受け継がれなかった。だが、書斎への憧憬は後々まで残った。

書斎が欲しい

澁川雅俊:10年ほど前に、“Living With Books”〔A・Powers 1999〕なる本が出版された。全世界で好評を博した。グラフィックな本であったので、外国書にもかかわらず国内でも少なからず頒布された。邦訳も出たのだが、出版社が原書出版の趣意を汲み取れず、邦題を『自宅の書棚』〔2006年〕と見事に矮小化したのは残念。

澁川雅俊:10年ほど前に、“Living With Books”〔A・Powers 1999〕なる本が出版された。全世界で好評を博した。グラフィックな本であったので、外国書にもかかわらず国内でも少なからず頒布された。邦訳も出たのだが、出版社が原書出版の趣意を汲み取れず、邦題を『自宅の書棚』〔2006年〕と見事に矮小化したのは残念。その書名の語句は日常の会話で頻出する語句ではないが、「本と暮らす」のは誰もがふとしたときに心ひそかに憧れていることだろう。その証拠がこの本に具現している。つまりその憧れの想いをさまざまに表現した姿形が掲載されている。中には明らかに書斎を意識して創られた部屋もあるが、居間や寝室はもとより、玄関、廊下、台所、クローゼット、バスルームなどありとあらゆる生活の場に書棚を置き、本をただ並べるのではなく、飾っている風景が満載されている。

アカデミーヒルズライブラリーは、人びとのそうした憧憬を現実にしようとした。個人で書斎を持つことができなくとも、メンバー個々の自己開発の場であり、沈思黙考の場であると同時に憩いの場でもある。さらにその場は、ビジネスのフロントでもあり、バックオフィスでもありえる。

街の公的図書館も私たちの知的展開の場だが、そこでは、書物と読者の一対一の交換に止まって、施設それ自体を他の利用者とシェアすることはあっても、そこに集う人びとを知的資源とし、情報の新結合を図る空間を共有することは意識されていない。

共有書斎というビジネスモデルは国内では初めての試みであり、現今の先進国でも例を見ないが、人びとの本と共生する空間への憧れはいま、街々の書店の新しいスタイルに生かされたり、高級共同住宅団地のシェアード・ライブラリーに広がったりしつつある。

もうひとつのLiving With Books

澁川雅俊:この原稿に「Living With Books」という表題をつけた理由がもうひとつあった。私ごとだが、2020年3月26日は、アカデミーヒルズ六本木ライブラリーで長い間続けてきたブックトークの50回目を催すことになっていた。しかし非常に残念なことだったが、新型コロナウイルス感染症騒ぎで中止せざるをえなかった。とりわけ心残りだったのは、その日がこのライブラリーでの務めの最後の日であり、実は司書としての還暦に相当する日でもあったからである。司書は常に、図書館に書物をしつらえ(設え)、書架に書物をよそおい(装い)、書物を読む人びとをあしらう(遇らう)仕事をする。つまり図書館の蔵書を整え(選書)、蔵書を書架に展開し(分類と配架)、森羅万象を写す書物世界の広さと深さを人びとに披露する仕事なのだが、これを飽きもせず60年も続けてきた。

ところで、図書館学の分野にも同じ書名の本〔E・H・Hains著、1935年刊〕がある。米国での図書館学成立期に書かれた本で、いまではこの分野の古典的名著の一点である。その副題に‘the Art of Book Selection’とあるように、この本は選書に焦点を当てた論文なのだが、重要なのは ‘art’ の一語。それは、芸術あるいは芸術作品、美術あるいは美術作品と理解されているが、その意味の源流を少しばかり遡ると、何かを作り出す技巧、術、わざ、総じて職人芸などを指す。司書もまた、選書にかぎらず、一連の作業がすべからく熟練の、専門的なスキルに支えられていることを強調している。

ところで、図書館学の分野にも同じ書名の本〔E・H・Hains著、1935年刊〕がある。米国での図書館学成立期に書かれた本で、いまではこの分野の古典的名著の一点である。その副題に‘the Art of Book Selection’とあるように、この本は選書に焦点を当てた論文なのだが、重要なのは ‘art’ の一語。それは、芸術あるいは芸術作品、美術あるいは美術作品と理解されているが、その意味の源流を少しばかり遡ると、何かを作り出す技巧、術、わざ、総じて職人芸などを指す。司書もまた、選書にかぎらず、一連の作業がすべからく熟練の、専門的なスキルに支えられていることを強調している。

LIVING WITH BOOKS インデックス

-

第1章 本と暮らすということ

2020年12月15日 (火)

-

第2章 ブックトーク~書物を語る

2020年12月15日 (火)

-

第3章 時節柄にまつわるブックトーク

2020年12月15日 (火)

-

第4章 記念日にまつわるブックトーク

2020年12月15日 (火)

-

第5章 世間にまつわるブックトーク

2020年12月15日 (火)

-

第6章 流行本にまつわるブックトーク

2020年12月15日 (火)

-

第7章 小説にまつわるブックトーク

2020年12月15日 (火)

注目の記事

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月07日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

11月25日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....