記事・レポート

東日本大震災・海外報道の舞台裏

なぜ過剰報道は起きたのか

アカデミーヒルズセミナー政治・経済・国際

更新日 : 2011年09月20日

(火)

第5章 政府は情報発信をどんどんすべきか、スクリーニングすべきか

石倉洋子: 質疑応答の前に少しおさらいしましょう。地震の前まで、日本にいる外国特派員も少なく、日本についてある程度報道はされていたけれど、大きな扱いではなく、お決まりの6パターンぐらいだった。それが地震と原発で注目が集まって、海外から有名な記者たちがドドッと来日した。しかし機動力がなかったこともあり、被災地では一緒に行動した人たちが多かった。その人たちが共通したストーリーを語るようになって、ほかの人にも大きな影響を与えたということですね。「なるほど、そういうことだったのか」と思いました。

私にとって印象的だったのは、過激な報道を見ていた在日外国人が「おかしいことはおかしい」と声をあげるようになったという点です。一方「やっぱりそうかな」と思ったのは、東電や政府に対する信頼がなくなってきて「記者会見に行っても本当のことは言ってくれないんだから、行ってもしょうがない」と欠席するようになったという指摘です。

実は私は地震のとき、たまたまハワイにいて、第一報はパソコンに流れたニュースで知りました。ツイッターではいろいろな情報が出てきて何が何だかさっぱりわかりませんでしたが、ほかにあまり情報源がない中、ある程度は役に立ちました。テレビも見ましたが、映像のインパクトがあまりにも大きくて「本当に大変なことが起きている。どうしたらいいのか」と茫然としてしまい、かなり落ち込みました。とにかく早く帰国しようと思い、地震の3日後に帰国したのです。

私自身、今回の事件に関する海外マスコミの報道に触れて、日本とは報道の仕方が随分違うと思いました。ストーリーの伝え方も違うし、情報に対する感度も、情報源である政府をどのぐらい信用するかも違う。何が起こっているかわからないときに、いろいろな情報を出すのがいいのか、それともある程度経緯のわかっている人がワンボイスで説明するのがいいのか。「まだはっきり事実がわかりませんが、こういう見方からこういう見方まであります」と多様な情報を出すのが良いのか、それとも「明らかに事実としてわかっていることはこれだけです」と出すのが良いのか。これは「事実」がはっきりつかめないだけに、非常に難しいところです。その時点ではわからなかったので出さなかった場合でも、後になって「実はわかっていたのに隠していたのではないか」と批判されることもあります。

こうしたことは、情報を自分で判断できる人たちがどれだけいるかということにも関係します。一般の人は「自分で決めるから、いろいろな情報がほしい」と思うのか、「誰かがスクリーニングして、権威を持ってはっきり言ってほしい」と思うのか。意見が分かれるところでしょう。これは国民性によっても違うのではないかと思います。また、このあたりの情報の出し方や見せ方は、ソーシャルメディアがこれだけ出てくるとコントロールができず、さらに複雑になり、簡単に判断できる課題ではないと思います。

私にとって印象的だったのは、過激な報道を見ていた在日外国人が「おかしいことはおかしい」と声をあげるようになったという点です。一方「やっぱりそうかな」と思ったのは、東電や政府に対する信頼がなくなってきて「記者会見に行っても本当のことは言ってくれないんだから、行ってもしょうがない」と欠席するようになったという指摘です。

実は私は地震のとき、たまたまハワイにいて、第一報はパソコンに流れたニュースで知りました。ツイッターではいろいろな情報が出てきて何が何だかさっぱりわかりませんでしたが、ほかにあまり情報源がない中、ある程度は役に立ちました。テレビも見ましたが、映像のインパクトがあまりにも大きくて「本当に大変なことが起きている。どうしたらいいのか」と茫然としてしまい、かなり落ち込みました。とにかく早く帰国しようと思い、地震の3日後に帰国したのです。

私自身、今回の事件に関する海外マスコミの報道に触れて、日本とは報道の仕方が随分違うと思いました。ストーリーの伝え方も違うし、情報に対する感度も、情報源である政府をどのぐらい信用するかも違う。何が起こっているかわからないときに、いろいろな情報を出すのがいいのか、それともある程度経緯のわかっている人がワンボイスで説明するのがいいのか。「まだはっきり事実がわかりませんが、こういう見方からこういう見方まであります」と多様な情報を出すのが良いのか、それとも「明らかに事実としてわかっていることはこれだけです」と出すのが良いのか。これは「事実」がはっきりつかめないだけに、非常に難しいところです。その時点ではわからなかったので出さなかった場合でも、後になって「実はわかっていたのに隠していたのではないか」と批判されることもあります。

こうしたことは、情報を自分で判断できる人たちがどれだけいるかということにも関係します。一般の人は「自分で決めるから、いろいろな情報がほしい」と思うのか、「誰かがスクリーニングして、権威を持ってはっきり言ってほしい」と思うのか。意見が分かれるところでしょう。これは国民性によっても違うのではないかと思います。また、このあたりの情報の出し方や見せ方は、ソーシャルメディアがこれだけ出てくるとコントロールができず、さらに複雑になり、簡単に判断できる課題ではないと思います。

関連書籍

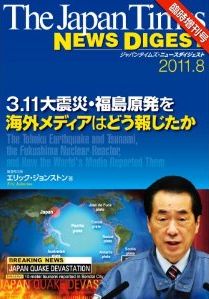

The Japan Times NEWS DIGEST 臨時増刊号 3.11大震災・福島原発を海外メディアはどう報じたか

Eric Jonstonジャパンタイムズ

東日本大震災・海外報道の舞台裏 インデックス

-

第1章 世界で薄れていた日本への関心が、地震で一変した

2011年09月12日 (月)

-

第2章 過剰報道がつくられていった経緯

2011年09月13日 (火)

-

第3章 海外マスコミの過激報道に対し、在日外国人と日本政府が反論を開始

2011年09月15日 (木)

-

第4章 なぜ過剰報道は起きたのか

2011年09月16日 (金)

-

第5章 政府は情報発信をどんどんすべきか、スクリーニングすべきか

2011年09月20日 (火)

-

第6章 言論の自由を重視する海外、情報提供を重視する日本

2011年09月22日 (木)

-

第7章 専門家を登場させるなら、バックグラウンドを明示すること

2011年09月26日 (月)

該当講座

東日本大震災・海外報道の舞台裏

~外国メディアは日本をどのように報道したのか~

エリック・ジョンストン(ジャパンタイムズ大阪支局次長)

石倉 洋子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授)

3月11日に発生した東日本大震災がもたらした未曾有の被害と原発事故は世界中の注目を集めました。

海外メディアの報道はセンセーショナルで不正確な情報も多いと指摘される過剰な報道がされました。20年以上日本に滞在し、日本語で原発問題を含めて取材活動を続けているジョンストン記者をお招きして、東日本大震災における海外報道の舞台裏に迫ります。

アカデミーヒルズセミナー

政治・経済・国際

注目の記事

-

02月24日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年2月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

02月01日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....