記事・レポート

東日本大震災・海外報道の舞台裏

なぜ過剰報道は起きたのか

アカデミーヒルズセミナー政治・経済・国際

更新日 : 2011年09月12日

(月)

第1章 世界で薄れていた日本への関心が、地震で一変した

いますぐ東京を脱出せよ!

福島原発事故を取り上げた海外メディアは、このように危険を煽る見出しや非論理的な見方に基づいた報道・誤報を発信し、在日外国人にパニックをもたらしました。なぜ過剰報道は起きたのでしょうか。石倉洋子氏のセミナーにジャパンタイムズの記者を迎え、海外報道の舞台裏に迫ります。

講 師 :エリック・ジョンストン ジャパンタイムズ大阪支局次長

モデレーター:石倉洋子 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授

石倉洋子: グローバル・アジェンダ・シリーズ、今回のテーマは「東日本大震災・海外報道の舞台裏」です。そこで、20年以上にわたって日本で取材活動を続けているジャパンタイムズのエリック・ジョンストン記者をゲスト講師にお迎えしました。

まずはエリックさんから海外報道の例とともに、みなさんの関心事——「なぜ外国メディアは過激な報道をしたのか」「世界から見た日本。日本の存在感がなくなっているというのは本当か」「日本はどう情報発信したらいいのか」ということについてお話しいただきます。後で質疑応答の時間をとりますので、みなさん、積極的な発言をお願いします。

エリック・ジョンストン: 本題に入る前に、いくつかお伝えしたいことがあります。きょうは主に3月11日以降の約6週間の報道についてお話しします。目指すのは海外マスコミをバッシングすることではなく、いろいろな角度から海外マスコミの反応を冷静に解説することです。それから、私は関西に住んでいて、東北での現場取材はまだしていません(※編注:セミナー開催時の6月3日現在)。従って、東北の津波や福島原発の報道で東京がパニックになったということについては完全な外の人間として観察しています。なお「ジャパンタイムズ」は英字新聞であって海外メディアではありません。ですからきょうは「東北・東京に住んでいない、日本のマスコミ機関で英語で書いている外国人ジャーナリスト」という立場から話をさせていただきます。

では、まずは地震発生前の海外マスコミの状況について整理しておきます。財団法人フォーリン・プレスセンター・ジャパンの統計によれば、2011年3月1日時点での在日外国マスコミの数は、記者数が551人、機関数が179、国・地域が31カ国でした。

地震の前に彼らが書いていた日本関連記事は、主に次の6種類に分けられます。「電気製品について」「アニメについて」「マンガについて」「自動車について」、それから「財政について」——東京にはブルームバーグやロイターなどの海外通信会社があり、株式市場や金融情報を中心に報道しているところは多いのです。あとは「経済、政治、一般社会について」——これは20年前のバブル時代に比べると、だいぶ少なくなったと思います。

在日外国特派員の中には、日本だけでなく、韓国、台湾、中国も取材しなければならない人も多く、日本関連のニュースを詳細にフォローする余裕のない記者がいっぱいいます。この10年間で日本を撤退した海外マスコミは十数機関あります。世界で日本の存在感が薄くなり、海外マスコミにとって日本のニュース価値は低くなっているのです。こうした状況のなかで3月11日に地震・津波が発生し、突然、日本が海外メディアのトップニュースになりました。

地震発生直後の海外マスコミ報道の多くは、551人の在日外国特派員の活動をベースにしていました。その活動は大きく分けて2つです。1つは「日本マスコミ、特にNHKや共同通信の情報を利用しながら、自分で電話取材などをすること」。もう1つは「東北に飛び、被災地で現場取材すること」です。

これが翌日3月12日になると、海外から多数の“有名な”記者が来日し、在日外国特派員の記事よりも、本国で有名な外国人記者の記事のほうが海外で見られるようになりました。しかし、有名な記者たちは確かにジャーナリズム経験は豊富でしたが、特派員と違って日本語や日本社会についての知識がありませんでした。こうした有名な記者の報道と解釈に基づいて、海外のテレビコメンテーターはさまざまな専門家の推測を紹介したのです。こういう流れがありました。

まずはエリックさんから海外報道の例とともに、みなさんの関心事——「なぜ外国メディアは過激な報道をしたのか」「世界から見た日本。日本の存在感がなくなっているというのは本当か」「日本はどう情報発信したらいいのか」ということについてお話しいただきます。後で質疑応答の時間をとりますので、みなさん、積極的な発言をお願いします。

エリック・ジョンストン: 本題に入る前に、いくつかお伝えしたいことがあります。きょうは主に3月11日以降の約6週間の報道についてお話しします。目指すのは海外マスコミをバッシングすることではなく、いろいろな角度から海外マスコミの反応を冷静に解説することです。それから、私は関西に住んでいて、東北での現場取材はまだしていません(※編注:セミナー開催時の6月3日現在)。従って、東北の津波や福島原発の報道で東京がパニックになったということについては完全な外の人間として観察しています。なお「ジャパンタイムズ」は英字新聞であって海外メディアではありません。ですからきょうは「東北・東京に住んでいない、日本のマスコミ機関で英語で書いている外国人ジャーナリスト」という立場から話をさせていただきます。

では、まずは地震発生前の海外マスコミの状況について整理しておきます。財団法人フォーリン・プレスセンター・ジャパンの統計によれば、2011年3月1日時点での在日外国マスコミの数は、記者数が551人、機関数が179、国・地域が31カ国でした。

地震の前に彼らが書いていた日本関連記事は、主に次の6種類に分けられます。「電気製品について」「アニメについて」「マンガについて」「自動車について」、それから「財政について」——東京にはブルームバーグやロイターなどの海外通信会社があり、株式市場や金融情報を中心に報道しているところは多いのです。あとは「経済、政治、一般社会について」——これは20年前のバブル時代に比べると、だいぶ少なくなったと思います。

在日外国特派員の中には、日本だけでなく、韓国、台湾、中国も取材しなければならない人も多く、日本関連のニュースを詳細にフォローする余裕のない記者がいっぱいいます。この10年間で日本を撤退した海外マスコミは十数機関あります。世界で日本の存在感が薄くなり、海外マスコミにとって日本のニュース価値は低くなっているのです。こうした状況のなかで3月11日に地震・津波が発生し、突然、日本が海外メディアのトップニュースになりました。

地震発生直後の海外マスコミ報道の多くは、551人の在日外国特派員の活動をベースにしていました。その活動は大きく分けて2つです。1つは「日本マスコミ、特にNHKや共同通信の情報を利用しながら、自分で電話取材などをすること」。もう1つは「東北に飛び、被災地で現場取材すること」です。

これが翌日3月12日になると、海外から多数の“有名な”記者が来日し、在日外国特派員の記事よりも、本国で有名な外国人記者の記事のほうが海外で見られるようになりました。しかし、有名な記者たちは確かにジャーナリズム経験は豊富でしたが、特派員と違って日本語や日本社会についての知識がありませんでした。こうした有名な記者の報道と解釈に基づいて、海外のテレビコメンテーターはさまざまな専門家の推測を紹介したのです。こういう流れがありました。

関連書籍

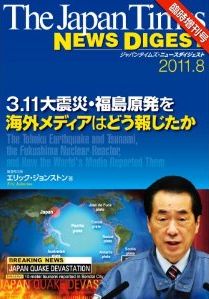

The Japan Times NEWS DIGEST 臨時増刊号 3.11大震災・福島原発を海外メディアはどう報じたか

Eric Jonstonジャパンタイムズ

東日本大震災・海外報道の舞台裏 インデックス

-

第1章 世界で薄れていた日本への関心が、地震で一変した

2011年09月12日 (月)

-

第2章 過剰報道がつくられていった経緯

2011年09月13日 (火)

-

第3章 海外マスコミの過激報道に対し、在日外国人と日本政府が反論を開始

2011年09月15日 (木)

-

第4章 なぜ過剰報道は起きたのか

2011年09月16日 (金)

-

第5章 政府は情報発信をどんどんすべきか、スクリーニングすべきか

2011年09月20日 (火)

-

第6章 言論の自由を重視する海外、情報提供を重視する日本

2011年09月22日 (木)

-

第7章 専門家を登場させるなら、バックグラウンドを明示すること

2011年09月26日 (月)

該当講座

東日本大震災・海外報道の舞台裏

~外国メディアは日本をどのように報道したのか~

エリック・ジョンストン(ジャパンタイムズ大阪支局次長)

石倉 洋子(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授)

3月11日に発生した東日本大震災がもたらした未曾有の被害と原発事故は世界中の注目を集めました。

海外メディアの報道はセンセーショナルで不正確な情報も多いと指摘される過剰な報道がされました。20年以上日本に滞在し、日本語で原発問題を含めて取材活動を続けているジョンストン記者をお招きして、東日本大震災における海外報道の舞台裏に迫ります。

アカデミーヒルズセミナー

政治・経済・国際

注目の記事

-

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....