66ブッククラブ 第5回

『幸福な監視国家・中国』を読む

第2章 辺境という市民社会の実験場

アカデミーヒルズとコンテンツレーベル黒鳥社による、「次に読む一冊」を探す読書会「66ブッククラブ」。2月4日に行われた第5回では、世界最先端のIT社会を実現したと賞賛される一方で、より高度な監視社会の出現との懸念も高まる中国のIT化の実相を描き出した『幸福な監視国家・中国』を取り上げ、著者で神戸大学大学院経済学研究科教授である梶谷懐氏をゲストに招いた。著者である梶谷氏が自著から派生するテーマを掘り下げるべく選んだ3冊の本は、西洋的な法による統治の限界と、そのオルタナティブを示唆するものだった。

TEXT BY MICHIKO ONOZAWA

PHOTOGRAPH BY YURI MANABE

池田純一 (コンサルタント・デザインシンカー)

『幸福な監視国家・中国』の著者である梶谷氏が選んだ3冊は、テクノロジーが法を振り切って社会を制御してしまうことへの懸念と、それに民主主義や個人主義といった西洋近代の根幹を成す理念をもって抗うことの困難が示唆された。

そもそも民主主義が効率の良いシステムかといえば必ずしもそんなことはない。EUで施行された一般データ保護規則(GDPR)は、インターネットを個人主権の理念をもってガバナンスすることを掲げているが、その運用は極めて煩雑であり、インターネットが可能にするはずの効率性をむしろ抑制することにもなりかねない。むしろトップダウンによる一元的なガバナンスの方が、デジタルテクノロジーのポテンシャルを最大限に引き出す上では有効であることが、近年のデジタルチャイナの飛躍的な進展が明かしたことでもある。効率の悪い民主主義よりも、柔らかな専制統治の方が、少なくとも効率という観点からは、マシではないか。そんな議論は、国際的に、すでに提出され始めている。

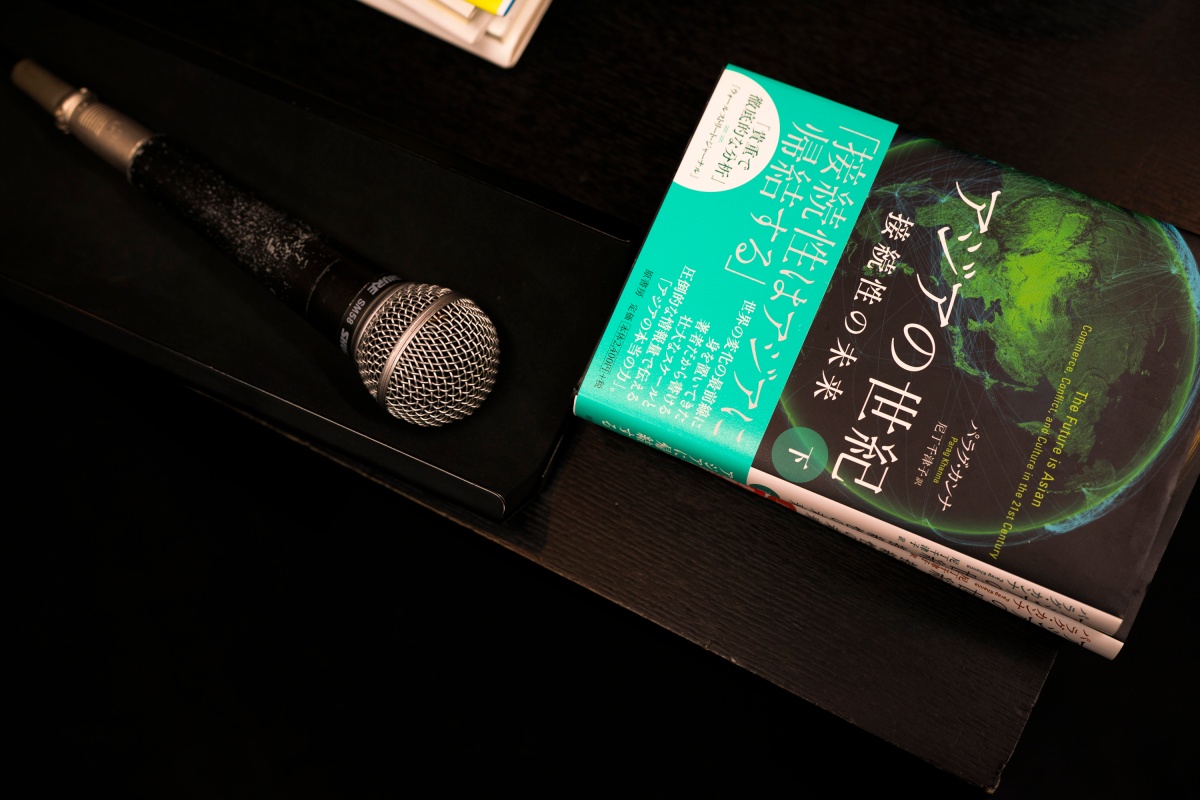

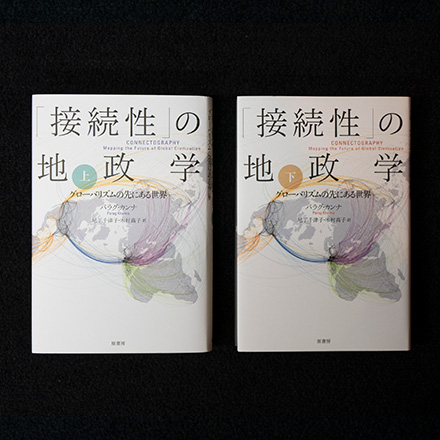

「2016年のトランプ当選直後、未来学者のパラグ・カンナは、こんな大統領を選んでしまうデモクラシーよりは、中国型のテクノクラシーの方がましなのではないかと語っていました」

デザインシンカーの池田純一氏は、カンナの著書『「接続性」の地政学』を引きあいに出しながらこう解説する。

「本書が執筆された背景には、2000年代にBRICsが出現した頃に端を発する、欧米人の「テクノオリエンタリズム」があったように思います。つまりテクノクラシー(専門技術者による政治支配)への羨望です。デジタルテクノロジーはより権限や情報をより強固に中央に集約することを可能にします。ところが民主主義は、その足かせになってしまう。統治する側の視点から見ると、デジタルテクノロジーの統治ツールとしての有用性を遺憾なく発揮できる中国型のテクノクラシーは、羨ましくて仕方のないものなのかもしれません。これは何も欧米に限ったことではなく、功利主義の観点から日本の政治家や官僚も、胸の内では、そう思っている可能性はあるのではないでしょうか」

GDPRのような法によるガバナンスを支えているのは、個人の尊厳を何をもってしても守り抜こうとする、強固な理念だ。しかし、それは極めて西欧的な理念でもある。非西欧に暮らすわたしたちは、それを普遍的な理念として受け入れようと努力を重ねてきたが、そもそもそれが全世界的に適用可能な、普遍的なものなのかという疑問も出てくる。西洋的な法の概念とアジア的な法の概念は、そもそも全く違う形なのかもしれない。

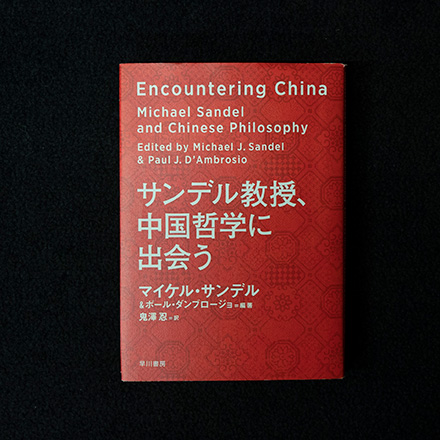

そうした戸惑いの先に池田氏が紹介したのは、マイケル・サンデルとポール・ダンブロージョによる『サンデル教授、中国哲学に出会う』だ。米国人でコミュニタリアンであるサンデル氏が伝統的な中国哲学の考え方を持つ研究者たちと交わした対話をまとめた1冊だ。

「中国では全人格的に素晴らしい人間、「士大夫」が天に代わって正義の代行人となることを民が信じて任せる構えになっていて、そこではもはや法は二義的なものとなっていると本書は説明します。コミュニタリアンは、人間はあるコミュニティに生まれ、生まれたときから様々なコードや規範が書き込まれているという立場ですから、個人主義の根幹として信じられているようには『タブラ・ラサ』(無垢な状態)はないと考えます。このコミュニタリアンの発想は、本書の中では、儒教における『徳』というものと関連づけて考えられています。ミシェル・フーコーが晩年に、ギリシャ哲学のようなある種の『修身』に帰っていったことも思い出されますが、こうした『修身』という視点から見ると、中国には儒教があり、韓国には儒教よりもさらに厳格な朱子学もあります。庶民である自分たちの上には賢者や聖者がいるという世界観は、法によるガバナンスのオルタナティブとして「徳によるガバナンス」というありようを示唆しているのかもしれません」

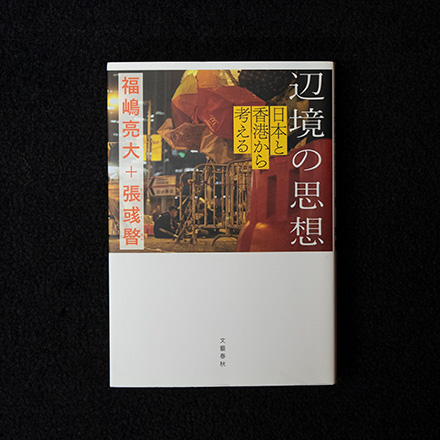

最後に池田氏が取り出したのは、福嶋亮大と張彧暋による『辺境の思想』だ。同書は欧米に対する辺境としての日本、中国に対する辺境としての香港というふたつの辺境が、東日本大震災と雨傘運動という社会的転機を迎えたことをきっかけに、その中心がなくなった世界でどのような地図を描けるかを著者ふたりの往復書簡を通して考察している。

「香港は『市民』という概念が根付いているところが中国の他の場所とは違い、中華圏におけりシチズンシップのあり方を模索している例として見ることができます。イギリスを規範にして近代化したところがある日本にとって、イギリスの植民地となって近代化した香港は似たケースとして参考になる部分も多々あると思います」

統治の主体として「国家」の存在が前景化し、その集権化に息苦しさが募るなか、いま改めて「都市」に視線を移し、その可能性を見直すときがきているのかもしれない。

『「接続性」の地政学』

パラグ・カンナ

著者はアメリカとイギリスで国際関係論を学んだインド出身のグローバル戦略家。これからの時代を捉えるには「地理学」(Geography)ではなく、交通、通信、エネルギーなどのインフラ整備による国家の枠組みを超えた「接続性」(Connectography)が相応しいとの認識のもと、世界地図を描きなおす大著。「パラグ・カンナが中国的なしくみを高く評価していることがはっきりと伝わる一方、テクノクラシーへの興味はトランプ以降、一般的に高まっている傾向にある」と池田氏は指摘する。

『サンデル教授、中国哲学に出会う』

マイケル・サンデル&ポール・ダンブロージョ

コミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者であるハーバード大学のマイケル・サンデル教授の理論と儒教、道教といった中国哲学の関係について気鋭の中国哲学研究者9名それぞれが分析した論考と、それらに対するサンデル教授の応答をまとめた一冊。池田氏は「コミュニタリアンの考え方とも通じる、人間はタブラ・ラサではない、持って生まれたもので何をするかだ、という考え方は梶谷先生が紹介した『「差別はいけない」とみんないうけれど。』で言及されている、科学的な区別を差別の根拠としてポリコレを否定し差別をする人たちの主張と対置させて考えてみるべきだと思います」と語る。

『辺境の思想』

福島亮大、張彧暋

大きな社会的転機を経て、中国とアメリカという2つの大国の狭間で享受してきた平和と安定が異なる形で揺らぎを見せはじめた香港と日本というふたつの「辺境」の間でやりとりされた往復書簡の記録である本書は、これまでのモデルが通用しなくなった先の未来を描き出す。「香港は中華圏での市民社会のあり方を模索している例として、見逃してはならない西洋的近代化を経験しています。儒教の話もわかりやすかった」と池田氏。

<次回、66ブッククラブ 第6回はこちら>

66ブッククラブ 第5回 インデックス

-

第1章 法のオルタナティブとなる統治

2020年03月23日 (月)

-

第2章 辺境という市民社会の実験場

2020年03月23日 (月)

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....