秋の食卓を彩る9冊

漸く「茹だるような暑さ」が過ぎ去って、秋の訪れを感じる風が吹くようになりました。秋といえば「食欲の秋」。豊富な旬の味覚たちは、食卓に彩りを添えてくれます。

今回のテーマは「食」ですが、フォーカスするのは食べ物ではなく、「うつわ」。

箸、食器、台所道具など。どれも食事に欠かせないアイテムです。

ここでは、今日から使える食卓を彩る食器の選びかたを紹介する本だけでなく、「芸術作品としてのうつわ」や、「芸術の中に描かれたうつわ」に迫る本など、様々な角度からうつわを捉えた本を取り上げました。

今秋の食卓はうつわに目を向けて、いつもとは一味違う「食欲の秋」を楽しんでみませんか?

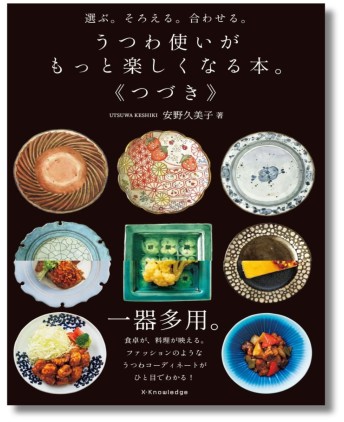

『うつわ使いがもっと楽しくなる本。《つづき》

選ぶ。そろえる。合わせる。』

「今日の服装は何にしようかな?」と服のコーディネートを考えるのと同じように、食卓への気配りの一端を担う器へのこだわり。”色使い”や”サイズ感”など実は服を選ぶ感覚と似ています。

「一器多用」という考え方でひとつの器から何通りもの楽しみ方を提案する著者がおすすめする、料理が映える器の法則に迫った1冊。

こだわりはじめの時期に知っておきたい器の基礎知識や前線で人気を博す工芸作家さんについても詳しく紹介されています。

いつもの食卓をぐっとドレスアップしてくれる器の魅力をお楽しみください。

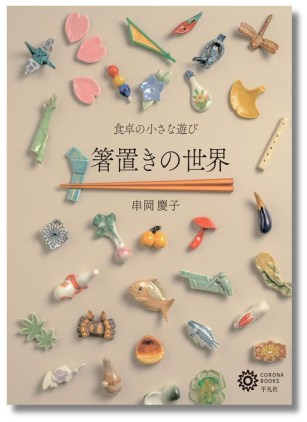

『箸置きの世界 食卓の小さな遊び』

皆さんは食卓で箸置きを使いますか?箸置きがある場面を想像するとその場は大抵外食した先で、ご自身で使われる方は少ないかもしれません。しかしそんな箸置きに目を向けてみると小さいながらもとても奥の深い世界が広がっています。四季を感じさせるもの、動物に植物等々この世の様々な物がモチーフになって食卓を彩ってくれます。それだけでなく箸置きを使うことにより食卓が整理され、食事と向き合う姿勢が変わり、より一層食事を楽しむことが出来るのです。

そんな小さいけれど奥深い箸置きの専門書、読んだらあなたもきっと箸置きが欲しくなることでしょう。

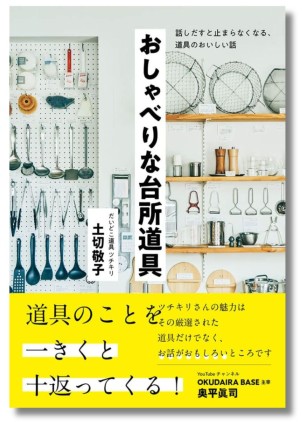

『おしゃべりな台所道具

話しだすと止まらなくなる、

道具のおいしい話』

「『だいどこ道具ツチキリ』へようこそ」

台所道具のお店を開いている筆者の、台所道具に関する選り取り見取り。

ガラスサーバー、まな板、ボウル、スプーン、かご、などなど。台所道具への愛溢れる筆者が、あらゆる道具への思いを綴り、数々の写真とともに紹介します。

見た目が美しく、機能性も高い道具の数々は、台所に立つことが楽しくなること間違いなし。

台所道具の紹介にとどまらず、日々の暮らしのヒントも与えてくれるような1冊です。

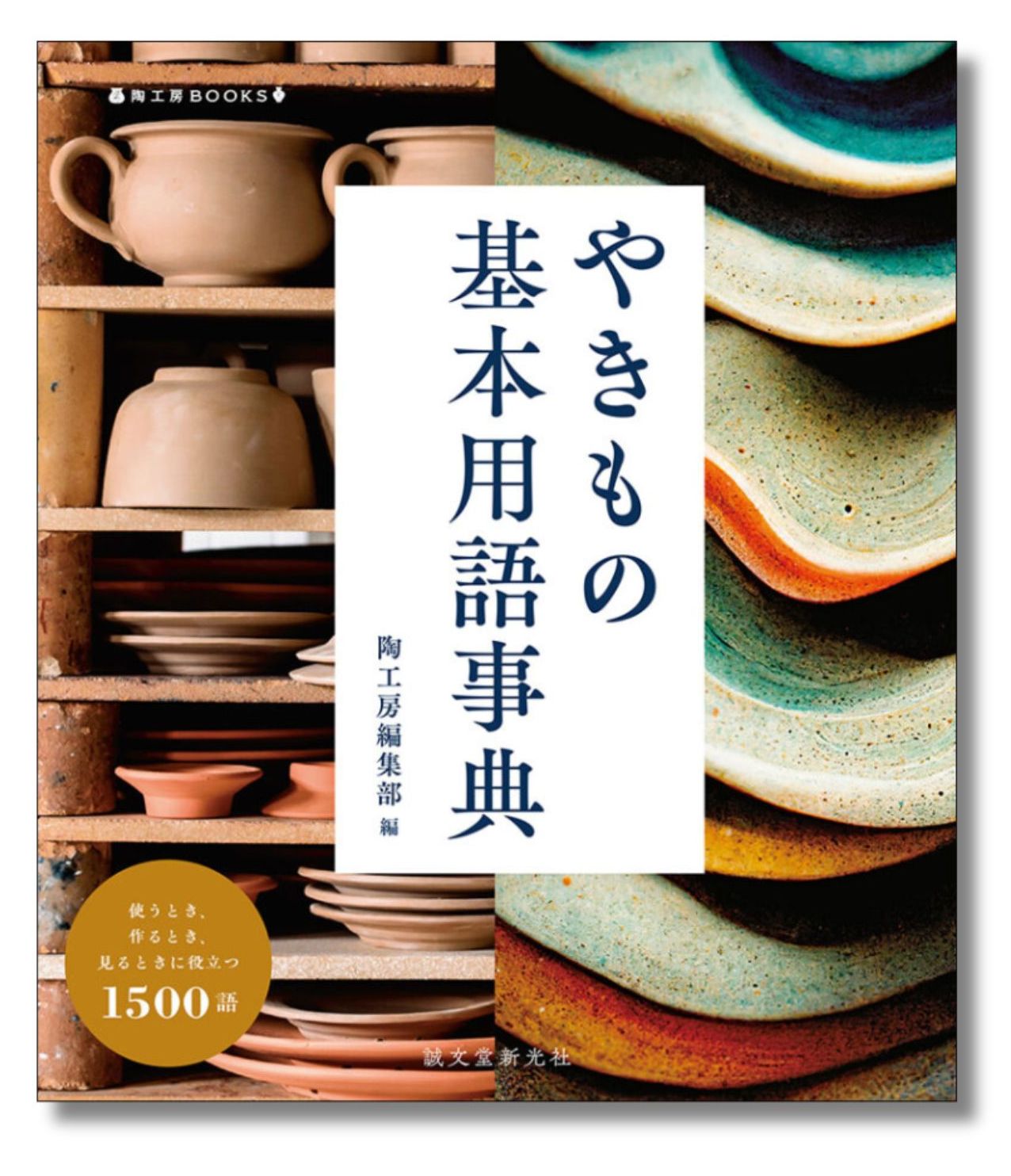

『やきもの基本用語辞典』

太古より人々の暮らしに関わってきた「やきもの」。関わりの範囲は食事から神事まで、と広範かつ深奥ゆえ種類や材料、作者や形状を指す言葉も多く存在しています。

本書には、その「やきもの用語」はもとより、焼成方法や器の部位、文様、歴史までもが簡潔明瞭かつ丁寧な紹介にて、ぎゅっとまとめられています。オールカラーかつ分かりやすい写真と図も収録。

生活の中で自然の恵みと職人の意匠の結晶を手軽に感じられる、この器。豊かな感覚を食事からその先へ広げてくれるものであることが、本書を通じて分かります。すでに「やきもの道」に入っている方のみならず、これから触れてみたいけど何から……という方へもうってつけな1冊です。

『あたらしい洋食器の教科書』

食卓を彩る「洋食器」と一口に言われても様々な物があります。皆さんの身近にある洋食器。果たしてその洋食器に関して皆さんはどれほどのことを知っているのでしょうか?そんな洋食器について学べる本書。洋食器の歴史は勿論の事、各部名称、製造方法の違い、国別の主なブランド、偉人たちが愛した洋食器の逸話に至るまで正に教科書と呼ぶに相応しい1冊です。

写真も多数掲載されており、華麗な模様を見るだけでも心が満たされます。秋の夜長に「洋食器」に思いを馳せてはいかがでしょうか?

『描かれた器ー絵画と文学のヨーロッパ陶磁』

「器」は、いつの世も、身分を問わずすべての人々の生活に密着しているもの。だからこそ絵画や文学のなかで多く描かれ、それでいて、それらは大抵の場合、作品の主役ではなく「脇役」として描かれます。

この本は、そんな「器」にフォーカスを当て、ヨーロッパの陶磁器をめぐる『時に愉快な、時に奇怪で不思議な』エピソードを綴っています。

美しいだけでない、西洋の陶磁器の世界。そこからは、陶磁器の魅力だけでなく、当時のヨーロッパを生きる人々のリアルな生活が見えてきます。

『J−style Utsuwa

私のうつわ練習帖』

本書では工芸ライターである田中敦子さんが取材の中で出会い、実際に使うことで生活に馴染んだ器の数々をご紹介しています。 普段使いの慣れ親しんだ器、晴れの日だけの特別な器、食べ物だけでなく彩り豊かな花を挿すための器。そして単体使いでもしっかりと存在感を放つインテリアとしての器。

用途のほかにも質感、歴史、作者…どこの切り口から収集をはじめても集め甲斐のある多才なアイテムです。

こだわりの器をお迎えすることで生活の質が豊かなものになるはず。クリエイティブな思考をもたらしてくれる器にときめきが止まりません。

『よむうつわ 上・下』

至宝とされる「うつわ」の数々を、日本文学者のロバート・キャンベル氏が各作品ごとに研究者たちと対談形式で紹介する本書。ご本人の言葉通り、その道の専門家ではないからこそ浮かぶ、新たな角度からの見方・感じ方・想いの巡らせ方。読者と近い目線でナビゲートしてくれるので、「うつわ」史ひいては日本文化史へ一緒に旅をしているような気すらします。

「日々のざわめきから遠く離れた場所で目にする美しいものから、わたくしたちは心の平静を取り戻すことができる。」本書5頁より。

日々の喧騒や些事によって静寂を逸しやすい、私たちの心──。世界に二つとない器の意匠や触感を知ることが日常をより愛す方法の一つかもしれません。

うつわ使いがもっと楽しくなる本。《つづき》 : 選ぶ。そろえる。合わせる。

安野久美子エクスナレッジ

箸置きの世界 食卓の小さな遊び

串岡慶子平凡社

おしゃべりな台所道具—話しだすと止まらなくなる、道具のおいしい話

土切敬子オレンジページ

やきもの基本用語事典 : 使うとき、作るとき、見るときに役立つ1500語

陶工房編集部誠文堂新光社

あたらしい洋食器の教科書

加納亜美子、 玄馬絵美子翔泳社

描かれた器—絵画と文学のヨーロッパ陶磁

大平雅巳平凡社

J−style Utsuwa 私のうつわ練習帖

田中敦子春陽堂書店

よむうつわ 茶の湯の名品から手ほどく日本の文化 上

ロバート・キャンベル淡交社

よむうつわ 茶の湯の名品から手ほどく日本の文化 下

ロバート・キャンベル淡交社

注目の記事

-

04月18日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

03月26日 (火) 更新

動的書房 ~生物学者・福岡伸一の書棚

目利きの読み手でもある生物学者の福岡伸一による、六本木ヒルズライブラリーのための選書書棚「動的書房」。2024年3月に新たに21冊が並びまし....

-

03月26日 (火) 更新

本には、人生を変え、時代を創るパワーがある!

2023年4月から2024年2月まで全6回で開催したシリーズ「編集者の視点〜時代を共に創る〜」。モデレーターの干場弓子さんと何度も企画会....

シリーズ編集者の視点〜時代を共に創る〜 <編集後記>

現在募集中のイベント

-

開催日 : 05月28日 (火) 19:00~20:30

メタバースは私たちの「学び」に何をもたらす?

いま注目されているメタバースでの学び。メタバースだからこそ得られる創造的な学びとは何でしょうか? バーチャル技術を活用した学びを牽引するN高....

~学びの本質を見つめ、未来を展望する~

-

開催日 : 05月08日 (水) 19:00~20:30

多様な個性が育むナラティブパワー

「⾃分の物語(ナラティブ)」を語り、社会との関係性や「私たち」の目指す世界につなげていくことで、何か問題があっても、人々の共感を得て社会を変....

~人を巻き込み協働するための本質とは?~

-

開催日 : 05月21日 (火) 12:00~12:45 / 05月21日 (火) 19:00~19:45

ゆる~くつながろう!メンバー雑談

テーマなし!年齢制限なし!ライブラリーメンバーなら誰でも参加できる雑談イベントです。肩の力を抜いて楽しく、そしてリラックスした45分を過ごし....