記事・レポート

本好きにはたまらない「書物」に纏わるミステリー

読みたい本が見つかる「カフェブレイク・ブックトーク」

更新日 : 2009年08月05日

(水)

第1章 書物をめぐるミステリーの傑作

書物の価値は知識を得る手掛かりだけでなく、モノとしての希少性、珍重される工芸美術品などいろいろあります。だからこそ人の所有欲を刺激し、高額売買や贋物造りが行われてきました。こうした書物に対する人間の欲望をモチーフにしたミステリーをライブラリー・フェローの澁川雅俊が紹介いたします。

澁川雅俊: 『本好きにはたまらない「書物」にまつわるミステリー』——こんな題名をつけると、「じゃあ、普通の人にはつまらないのか」と反撃されそうですが、そんなことはありません。もともとミステリーに限らず小説の題材や素材はさまざまで、たとえそれらのことに詳しくなくとも、作家はその力量で読者を楽しませてくれるものです。

ここでの「書物」は、書物(本・図書・書籍)はもとより古文書(こもんじょ、こぶんしょ)・古写本、著作・出版、書店・古書店・図書館や、それにかかわっている人たちのことも含んでいます。少々マニアックですが、ここに集めた作品は、人々が書物に付与する価値をめぐって引き起こされるさまざまな強欲をモチーフにしたエンターテイメント小説です。

◆ 書物をめぐるミステリーの傑作

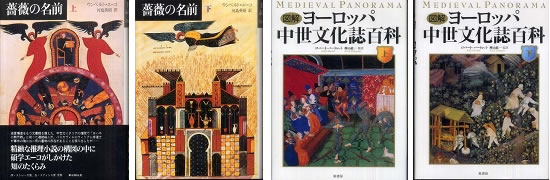

まずこの種のミステリーの名作として、『薔薇の名前〔上・下〕』(02年東京創元社刊。原作は1980年、邦訳初出は1990年同社から)を最初に挙げなければなりません。作者は、哲学者、言語学者、記号論理学者であり、文学研究者でもあり小説家でもあるウンベルト・エーコです。

物語のあらすじは、こういうものです。内部が迷宮のようになっている書庫がある中世北イタリアの修道院で連続殺人事件が起こり、当時評判の高かった一人の修道士がその謎を解きます。この物語ではアリストテレスによって書かれたという「詩編第二部」が重要な鍵となります。そのテーマは喜劇についてで、その根底にある「笑い」について論じられているとされています。この物語ではその「笑い」が問題なのです。

すなわち「笑いは人間固有のものであって、理性の徴(しるし)」であるという考えに対して、「笑いは愚かさの徴だ。イエスは笑わなかった。それが正統だ」という考えがあります。つまり笑いについて書かれたこの書物は、キリスト教にとっては異端の書である、ということになります。

その書をひた隠しにするために写字生たちが次々に殺されます。主人公である修道士は、かつて彼の師であった一人の老修道僧が犯人であることを突き止めますが、その存在が明らかになる前に老修道僧が修道院図書館に火を付け、その書とともに焼死してしまいます。

この作品は、本来エンターテイメント小説なのですが、かなり重い作品です。つまり一気に読み進めることができません。その理由は、一つには宗教における正統と異端をテーマとしていること、いま一つにはこれを楽しんで読むには、中世キリスト教会や修道院の事情をある程度知っていること〔参考:『図解ヨーロッパ中世文化誌百科〔上・下〕』(ロバート・バートレット著、08年原書房刊)〕、そして古代ギリシャ・ローマから中世西欧の哲学・思想・文学の書物史にかかわる若干の素養が必要だからです。

ここでの「書物」は、書物(本・図書・書籍)はもとより古文書(こもんじょ、こぶんしょ)・古写本、著作・出版、書店・古書店・図書館や、それにかかわっている人たちのことも含んでいます。少々マニアックですが、ここに集めた作品は、人々が書物に付与する価値をめぐって引き起こされるさまざまな強欲をモチーフにしたエンターテイメント小説です。

◆ 書物をめぐるミステリーの傑作

まずこの種のミステリーの名作として、『薔薇の名前〔上・下〕』(02年東京創元社刊。原作は1980年、邦訳初出は1990年同社から)を最初に挙げなければなりません。作者は、哲学者、言語学者、記号論理学者であり、文学研究者でもあり小説家でもあるウンベルト・エーコです。

物語のあらすじは、こういうものです。内部が迷宮のようになっている書庫がある中世北イタリアの修道院で連続殺人事件が起こり、当時評判の高かった一人の修道士がその謎を解きます。この物語ではアリストテレスによって書かれたという「詩編第二部」が重要な鍵となります。そのテーマは喜劇についてで、その根底にある「笑い」について論じられているとされています。この物語ではその「笑い」が問題なのです。

すなわち「笑いは人間固有のものであって、理性の徴(しるし)」であるという考えに対して、「笑いは愚かさの徴だ。イエスは笑わなかった。それが正統だ」という考えがあります。つまり笑いについて書かれたこの書物は、キリスト教にとっては異端の書である、ということになります。

その書をひた隠しにするために写字生たちが次々に殺されます。主人公である修道士は、かつて彼の師であった一人の老修道僧が犯人であることを突き止めますが、その存在が明らかになる前に老修道僧が修道院図書館に火を付け、その書とともに焼死してしまいます。

この作品は、本来エンターテイメント小説なのですが、かなり重い作品です。つまり一気に読み進めることができません。その理由は、一つには宗教における正統と異端をテーマとしていること、いま一つにはこれを楽しんで読むには、中世キリスト教会や修道院の事情をある程度知っていること〔参考:『図解ヨーロッパ中世文化誌百科〔上・下〕』(ロバート・バートレット著、08年原書房刊)〕、そして古代ギリシャ・ローマから中世西欧の哲学・思想・文学の書物史にかかわる若干の素養が必要だからです。

本好きにはたまらない「書物」に纏わるミステリー インデックス

-

第1章 書物をめぐるミステリーの傑作

2009年08月05日 (水)

-

第2章 イエスは、神か人間か

2009年08月18日 (火)

-

第3章 歴史ミステリー・ツアーの傑作

2009年08月31日 (月)

-

第4章 歴史的名著が中心となる書物ミステリー

2009年09月11日 (金)

-

第5章 著作、出版をめぐっても事件は起きる

2009年09月28日 (月)

-

第6章 書物に憑かれる!?

2009年10月09日 (金)

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....