記事・レポート

六本木アートカレッジ・セミナー

シリーズ「これからのライフスタイルを考える」第9回

人間にとってAIとは何か?

AI時代の未来を俯瞰する:羽生善治×石山洸

更新日 : 2017年05月16日

(火)

第2章 リアルとバーチャルをつなぐAI

羽生善治(将棋棋士)

AIに対する誤解

石山洸: 人工知能(AI)は、いまや私たちの身近な場所でも使われていますが、羽生さんはすでに十数年前から研究されていたとか。そもそも、AIに興味を持たれたきかっけは?

羽生善治: これは将棋の世界全般に言えることですが、以前から認知科学などの研究者と交流があったのです。例えば、理化学研究所の脳に関する研究で、棋士が被験者になったり……。

石山洸: 羽生さんご自身が研究対象だった?

羽生善治: 私もMRIに入って、色々な検査を受けました。人間の脳の研究とAIの研究は極めて近い距離にあるため、交流する機会が多かったのです。また、ボードゲームの世界は早い段階からAIが入ってきたため、必然的に興味・関心を持つようになりました。

石山洸: 最近は「人間の仕事がAIに奪われる」といった話が出ています。羽生さんはAIに対して、どのように捉えられているのでしょうか?

羽生善治: たしかに恐れを抱く人も一定層いて、私にもそうした一面があります。ただ、AIに対する誤解があることも事実です。例えば、人類がAIに乗っ取られるといった『ターミネーター』のようなものは、いわゆる「汎用AI」と呼ばれるもの。将棋ソフトなど機能が特化されたものは「専門AI」と呼ばれています。同じAIでも、前者と後者はエベレストと高尾山ぐらい違います。エベレストに登頂するのはまだ先の話になりそうなので、現時点で両者を混同してしまうと、大変なことが起こると感じてしまうはずです。

現在のAIは非常に難しいことができる一方で、非常に簡単なことができません。上手に負けて相手を喜ばせる「接待将棋」を研究されている方がいますが、これがAIにとっては難しい。あからさますぎると「接待」がバレてしまうため、相手の力量や指し方の傾向を推測し、うまく調節する必要があるからです。だから、「自分の仕事がなくなる」と心配される方に対する私の答えは決まっていて、「接待ゴルフのような仕事は絶対なくなりません」と言っています(笑)。

また、将棋ソフトは現状、局面ごとに評価し、最善手を選んでいます。人間のように時系列で対局の流れを考えたり、手筋に一貫性があったりといったことは基本的にできません。人間にとっては簡単なことがAIにとっては難しい。一方で、人間にとって難しいことがAIには簡単にできる。そのあたりが非常におもしろいですよね。

将棋ソフトがもたらす影響

羽生善治: 将棋やチェス、囲碁などはバーチャルな空間の中で完結できます。こうした分野はAIの導入も、その後の進歩も非常に速い。他方で、車の自動運転のようなものはリアルの世界とつながるため、バーチャルな空間だけでは検証できず、法的な制約や運転のセオリー、常識のようなものを教え込まなければならない。今後、AIはリアルの世界にどれくらい入り込んでくるのでしょうか?

石山洸: データで学習した成果を、リアルの世界に還元していくことは、そのメリット・デメリットを含め、社会全体で最善手を導き出すことが必要なので、一足飛びにはいかないはずです。リアルと言えば、将棋ソフトが登場したことで、将棋人口や視聴者数が増えるなど、リアルの将棋を取り巻くエコシステムも変化しはじめているように感じるのですが?

羽生善治: たしかに、海外でも日本の将棋を指す人が増えています。以前、3年ごとに開催している「国際将棋フォーラム」に、ギリシャの小さな島に暮らす高校生が参加しました。島には将棋を指す人がおらず、彼はネット将棋で学んでいましたが、アマチュア3、4段に成長して代表に選ばれ、世界大会に参加し、生まれて初めて本物の将棋盤と駒にさわったのです。AIや将棋ソフトが進化していくほど、将棋のグローバル化など、リアルへの影響が拡大していく可能性は十分ありますね。

石山洸: データで学習した成果を、リアルの世界に還元していくことは、そのメリット・デメリットを含め、社会全体で最善手を導き出すことが必要なので、一足飛びにはいかないはずです。リアルと言えば、将棋ソフトが登場したことで、将棋人口や視聴者数が増えるなど、リアルの将棋を取り巻くエコシステムも変化しはじめているように感じるのですが?

羽生善治: たしかに、海外でも日本の将棋を指す人が増えています。以前、3年ごとに開催している「国際将棋フォーラム」に、ギリシャの小さな島に暮らす高校生が参加しました。島には将棋を指す人がおらず、彼はネット将棋で学んでいましたが、アマチュア3、4段に成長して代表に選ばれ、世界大会に参加し、生まれて初めて本物の将棋盤と駒にさわったのです。AIや将棋ソフトが進化していくほど、将棋のグローバル化など、リアルへの影響が拡大していく可能性は十分ありますね。

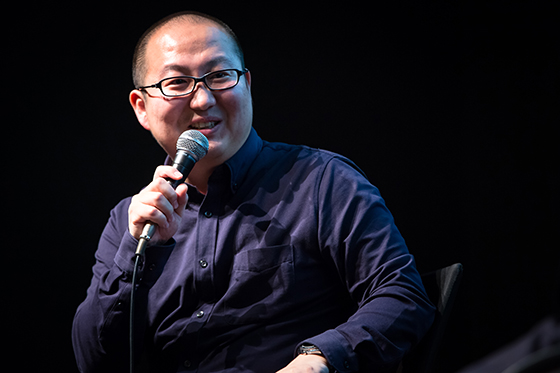

石山洸(元Recruit Institute of Technology推進室室長)

該当講座

六本木アートカレッジ 「人間にとってAIとは何か?」

羽生善治(将棋棋士)×石山洸(Recruit Institute of Technology推進室室長)

昨年、コンピュータ囲碁プログラムのアルファ碁が人間のプロ囲碁棋士を初めて破ったことで話題になったAI。2045年にはAIの人間の能力を超える出来事、シンギュラリティ(技術的特異点)が起きるという予測もあります。AIが人間を超えるとはどういう意味なのでしょうか? 研究者である石山洸氏、そして既に競合相手としてAIと戦っている羽生善治氏に「AIとは何か?」を語っていただきます。

六本木アートカレッジ・セミナー

シリーズ「これからのライフスタイルを考える」第9回

人間にとってAIとは何か?

インデックス

-

第1章 人間の発想×AIの発想で新たな価値創造を

2017年05月16日 (火)

-

第2章 リアルとバーチャルをつなぐAI

2017年05月16日 (火)

-

第3章 AIは人類にリスクをもたらすのか?

2017年05月16日 (火)

-

第4章 AI時代に変えていくもの、変えないもの

2017年05月16日 (火)

-

第5章 羽生善治が考えるAIの可能性

2017年05月16日 (火)

注目の記事

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月07日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

11月25日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....