六本木ヒルズライブラリー

【ライブラリーイベント】

『乗ってはいけない航空会社』出版記念セミナー

-元JALのジャンボ機キャプテン 杉江 弘氏が語る世界の航空会社の安全性- 開催レポート

ライブラリーイベント

日時:2016年12月13日(火)19:00~20:30@カンファレンスルーム7

2014年6月のライブラリーイベント「1万メートルからの絶景」でお越しいただいた元ジャンボ機パイロットの杉江 弘さんに再びお越しいただき、ご著書『乗ってはいけない航空会社』(2016年10月 双葉社)の発刊記念セミナーを開催しました。

現在は航空評論家・エッセイストとしてご活躍の杉江さんは、1969年に日本航空入社以来、ほとんどのパイロット人生をジャンボ機(B747型)機長として乗務されました。総飛行時間数は 21,000時間(2012年12月)を誇る名物機長で、2002年には10,000時間無事故表彰、2011年には「ジャンボ機の飛行時間世界一」でボーイング社から表彰されました。アナログ時代から最新のハイテクの時代まで、機長の40年に及ぶフライト経験から、世界の「空の安全」についての幅広いお話いただきました。

現在は航空評論家・エッセイストとしてご活躍の杉江さんは、1969年に日本航空入社以来、ほとんどのパイロット人生をジャンボ機(B747型)機長として乗務されました。総飛行時間数は 21,000時間(2012年12月)を誇る名物機長で、2002年には10,000時間無事故表彰、2011年には「ジャンボ機の飛行時間世界一」でボーイング社から表彰されました。アナログ時代から最新のハイテクの時代まで、機長の40年に及ぶフライト経験から、世界の「空の安全」についての幅広いお話いただきました。

安全なエアラインを選ぶガイダンスとしての『乗ってはいけない航空会社』

年に数回、様々な雑誌で色々な角度からの「エアラインランキング」の特集がされていますが、杉江さんにとっては、どれも「安全」という観点からは、納得できるものはなく、安全な航空会社を選ぶにあたってのガイダンスになればと思い、少し過激なタイトルの書籍『乗ってはいけない航空会社』を執筆されたそうです。

ブラジルのサッカーチームの選手を載せたラミア航空機が目的地の空港までわずか17キロという山中で墜落した飛行機事故はまだ記憶に新しいですが、この悲惨な事故は、燃料不足とコミュニケーションミスが原因と言われており、複数の原因とアンラッキーなことが重なったとはいえ、目的地+30分の予備燃料を積むという航空法を厳守するか、パイロットが緊急事態宣言並びに絶対的な優先権を与える要求を管制官にしていれば、違う結果になっていたかも知れないそうです。

一方、映画「ハドソン川の奇跡」のモデルになったUSエアウェイズの事故は、マニュアルの想定外の事態であるにもかかわらず、ハドソン川に着水し、乗客全員が助かりました。この機長は、おそらく日頃から想定外の事態を研究していたのではないかと杉江さんは言います。

このように、パイロットによって技量や判断に雲泥の差がありますが、利用者からは見えない部分のため、判断も選びようもありませんが、杉江さんの著書には、このようなパイロットの差がどうしてでてしまうのかということが書かれています。

ブラジルのサッカーチームの選手を載せたラミア航空機が目的地の空港までわずか17キロという山中で墜落した飛行機事故はまだ記憶に新しいですが、この悲惨な事故は、燃料不足とコミュニケーションミスが原因と言われており、複数の原因とアンラッキーなことが重なったとはいえ、目的地+30分の予備燃料を積むという航空法を厳守するか、パイロットが緊急事態宣言並びに絶対的な優先権を与える要求を管制官にしていれば、違う結果になっていたかも知れないそうです。

一方、映画「ハドソン川の奇跡」のモデルになったUSエアウェイズの事故は、マニュアルの想定外の事態であるにもかかわらず、ハドソン川に着水し、乗客全員が助かりました。この機長は、おそらく日頃から想定外の事態を研究していたのではないかと杉江さんは言います。

このように、パイロットによって技量や判断に雲泥の差がありますが、利用者からは見えない部分のため、判断も選びようもありませんが、杉江さんの著書には、このようなパイロットの差がどうしてでてしまうのかということが書かれています。

整備や機体のトラブルが原因の全損事故は世界でも2~3%

最近は車よりも飛行機のほうが安全だと言われるほど飛行機の事故率は減りましたが、逆に死亡数は増えており日本でも増加傾向にあるのだそうです。そんな背景の中、何を基準に安全なエアラインを選べばいいのでしょうか?

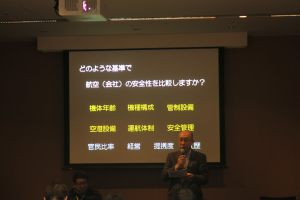

最初に少し触れたように、雑誌で特集される「エアラインランキング」は、ホスピタリティとか食事などのサービスという観点でのランキングの場合が多く、利用者のアンケートからのデータなど採用されているので、参考になりますが、「安全ランキング」という項目では、その根拠をみると鵜呑みには出来ないと言います。たとえば、航空会社が使っている機材の耐用年数とか古さ、整備トラブルの回数などを数値化して点数配分をしていますが、実は、整備や機体のトラブルが原因の全損事故は世界でも2~3%に過ぎず、深刻な事故のファクターのほとんどはそれ以外にあるそうです。例えば、最近就航したLCCは、新しい機材を使いますが、それだけでランキングが上がってしまい、一方、アメリカの古い航空会社は、古い機材を使っているため、点数配分がぐっと落ちるため、ベスト20にも入ってこないという結果になってしまいます。古い機材といっても騒音問題などもあり、新しい規格のエンジンにリエンジンしているので、古いタイプの機体だから不安全だとは言えず、さらに言うと、アメリカの政府専用機はすでに45年前のジャンボ機の古い機材を改造して使っているということなので、古い機材=危険は成り立たないと訴えます。

最初に少し触れたように、雑誌で特集される「エアラインランキング」は、ホスピタリティとか食事などのサービスという観点でのランキングの場合が多く、利用者のアンケートからのデータなど採用されているので、参考になりますが、「安全ランキング」という項目では、その根拠をみると鵜呑みには出来ないと言います。たとえば、航空会社が使っている機材の耐用年数とか古さ、整備トラブルの回数などを数値化して点数配分をしていますが、実は、整備や機体のトラブルが原因の全損事故は世界でも2~3%に過ぎず、深刻な事故のファクターのほとんどはそれ以外にあるそうです。例えば、最近就航したLCCは、新しい機材を使いますが、それだけでランキングが上がってしまい、一方、アメリカの古い航空会社は、古い機材を使っているため、点数配分がぐっと落ちるため、ベスト20にも入ってこないという結果になってしまいます。古い機材といっても騒音問題などもあり、新しい規格のエンジンにリエンジンしているので、古いタイプの機体だから不安全だとは言えず、さらに言うと、アメリカの政府専用機はすでに45年前のジャンボ機の古い機材を改造して使っているということなので、古い機材=危険は成り立たないと訴えます。

杉江氏が考える安全判断基準とは?

それでは、杉江さんが推奨するエアラインの安全判断基準は何かというと、各エアラインの過去40年程度の事故の有無、事故の内容を洗い出し、その内容から安全かどうか判断するもの。その根拠は、安全対策や社員の安全意識は10年や20年では変わらず、40年程度は航空会社のDNAは変わらないため、エアラインのルーツを辿っていけば、安全かどうかの判断が可能だということです。昔は、天候、整備不良が原因の事故が起きましたが、現在では、そういう原因の事故はほとんど起きないそうです。ところが、ヒューマンエラーによる事故は、パイロットで50%、客室乗務員、整備、グランドスタッフ、航空会社職員含めると85%にも及んでいるのだそうです。東南アジア、インド、アフリカなど旅客機事故の多い国は、パイロットの定期訓練をやっていないことが多く、免許の更新の審査が年に一度ある程度のため、いざトラブルのときにマニュアルで決められたことができない場合があると言います。

ハイテク機器に頼りすぎる最近の傾向

最近は、操縦のほとんどがオートパイロットになり、離陸以外は自動操縦ですが、自動に慣れすぎてしまい、速度計や高度計に不具合が起こっても、ハイテク機器を信用しすぎて誤操縦をしたりするケースがあるそうです。昔のアナログ時代の飛行機の操縦を経験したパイロットであれば、窓に受ける風切り音で速度感覚が判るため、ハイテク機器の不具合だということに気がつき、対応できると言います。さらに、メーカーの機体開発のハイテク化も急速にすすめられていて、人間工学に基づいた設計になっていないため、大きなトラブルが3つ4つ重なるとパニックになり、パイロット自身が飛行機を失速させてしまったりすることもあるそうです。

そして、空港インフラ・管制システムも事故のファクターとなり得ます。空港の着陸装置の完備などが判断基準となりますが、アフリカ、南米、ロシアなどの空港は完備が遅れているそうです。

杉江さんのようにアナログ操縦の経験も豊富なパイロットから、ハイテク機器しか知らないパイロットに世代交代しつつあり、杉江さんは現在、ご自身の経験から得た技術を後世に伝えるべく奮闘していますが、今後アナログ操縦を知らないパイロットが増え、教える側もハイテク機器しか知らない世代となったとき、さらなる飛行機事故の増加を招くのではないかと危惧されています。

【スピーカー】杉江 弘(元日本航空機長)

【モデレーター】太田 弘(慶應義塾普通部教諭)

そして、空港インフラ・管制システムも事故のファクターとなり得ます。空港の着陸装置の完備などが判断基準となりますが、アフリカ、南米、ロシアなどの空港は完備が遅れているそうです。

杉江さんのようにアナログ操縦の経験も豊富なパイロットから、ハイテク機器しか知らないパイロットに世代交代しつつあり、杉江さんは現在、ご自身の経験から得た技術を後世に伝えるべく奮闘していますが、今後アナログ操縦を知らないパイロットが増え、教える側もハイテク機器しか知らない世代となったとき、さらなる飛行機事故の増加を招くのではないかと危惧されています。

【スピーカー】杉江 弘(元日本航空機長)

【モデレーター】太田 弘(慶應義塾普通部教諭)

注目の記事

-

04月18日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

03月26日 (火) 更新

動的書房 ~生物学者・福岡伸一の書棚

目利きの読み手でもある生物学者の福岡伸一による、六本木ヒルズライブラリーのための選書書棚「動的書房」。2024年3月に新たに21冊が並びまし....

-

03月26日 (火) 更新

本には、人生を変え、時代を創るパワーがある!

2023年4月から2024年2月まで全6回で開催したシリーズ「編集者の視点〜時代を共に創る〜」。モデレーターの干場弓子さんと何度も企画会....

シリーズ編集者の視点〜時代を共に創る〜 <編集後記>

現在募集中のイベント

-

開催日 : 05月28日 (火) 19:00~20:30

メタバースは私たちの「学び」に何をもたらす?

いま注目されているメタバースでの学び。メタバースだからこそ得られる創造的な学びとは何でしょうか? バーチャル技術を活用した学びを牽引するN高....

~学びの本質を見つめ、未来を展望する~

-

開催日 : 05月08日 (水) 19:00~20:30

多様な個性が育むナラティブパワー

「⾃分の物語(ナラティブ)」を語り、社会との関係性や「私たち」の目指す世界につなげていくことで、何か問題があっても、人々の共感を得て社会を変....

~人を巻き込み協働するための本質とは?~

-

開催日 : 05月21日 (火) 12:00~12:45 / 05月21日 (火) 19:00~19:45

ゆる~くつながろう!メンバー雑談

テーマなし!年齢制限なし!ライブラリーメンバーなら誰でも参加できる雑談イベントです。肩の力を抜いて楽しく、そしてリラックスした45分を過ごし....