記事・レポート

活動レポート

本と出会う!アペリティフブックトークの魅力とは?!

~美術館や博物館にもギャラリートークのように、ライブラリーの書籍についてのブックトーク~

活動レポート

アカデミーヒルズ スタッフの活動レポート

タイトル(開催日):

第22回 小説は、真実を語る?『経済小説の‘虚実皮膜’』(2011年6月9日(木)19:15~20:45)

第23回 『二世紀目の「不思議の国」の‘アリス’』 (2011年9月1日(木)19:15~20:45)

第24回 『いま、気に掛かる本たち』 (2011年12月2日(金)19:15~20:45)

スピーカー:澁川 雅俊 (六本木ライブラリーフェロー)

文・写真/こばやし

オープン当初からライブラリーのコレクション・ビルディングに関わってきた澁川雅俊フェローによる「ブックトーク」を、年に4~5回程開催しています。

美術館や博物館にもギャラリートークがあるように、ライブラリーの書籍についても、解説を含めたトークの機会を新たに設け、「ライブラリーが最近架蔵した注目の本」や、読書の魅力や新たな視点をお話いただいています。

1回のブックトークで紹介される書籍の数は、およそ40冊から60冊ほど。毎回どのような書籍が紹介されているのでしょうか。今回のレポートでは、ここ3回のブックトークについて、振返ってみたいと思います。

美術館や博物館にもギャラリートークがあるように、ライブラリーの書籍についても、解説を含めたトークの機会を新たに設け、「ライブラリーが最近架蔵した注目の本」や、読書の魅力や新たな視点をお話いただいています。

1回のブックトークで紹介される書籍の数は、およそ40冊から60冊ほど。毎回どのような書籍が紹介されているのでしょうか。今回のレポートでは、ここ3回のブックトークについて、振返ってみたいと思います。

第24回 『いま、気に掛かる本たち』

~リトル・ピープル、フクシマ、葉虫、ファウスト、ウルフ・ホールほか~

タワー・ライブラリーには、新刊本が出版社の五十音順に3ヶ月間ほど配架されています。毎週80冊ほどが入荷していますので、新着コーナーには、常時900~1000冊並んでいます。

六本木ライブラリーの書籍セレクトはというと、今日的な話題を読み解く際に手がかりとなるコンテンツで良質のテキストであること、キャリアアップや自己開発のチャンスを得られるテキストであること、私たちのさまざまな関心や好奇心を充たすための知的活動の出発点になるような基本的なテキストであること、そして読むだけでなく、眺める、時には触って、癒しや気晴らしとなるようなもの。

第24回は、その新着本の中から、気になる本をピックアップしてのブックトーク。紹介された39冊の書籍は、「I リトル・ピープルとして生きる」「II フクシマ、そして世界のFUKUSHIMA」「III 自然のよろこび」「IV 絵本のちから」「V 小説アラカルト」という5つの切り口で、それらが生み出された背景や、関連性、著者に注目したお話が紡がれました。

当日の詳細レポートは、近日六本木ライブラリーのwebサイトでご紹介する予定です。

六本木ライブラリーの書籍セレクトはというと、今日的な話題を読み解く際に手がかりとなるコンテンツで良質のテキストであること、キャリアアップや自己開発のチャンスを得られるテキストであること、私たちのさまざまな関心や好奇心を充たすための知的活動の出発点になるような基本的なテキストであること、そして読むだけでなく、眺める、時には触って、癒しや気晴らしとなるようなもの。

第24回は、その新着本の中から、気になる本をピックアップしてのブックトーク。紹介された39冊の書籍は、「I リトル・ピープルとして生きる」「II フクシマ、そして世界のFUKUSHIMA」「III 自然のよろこび」「IV 絵本のちから」「V 小説アラカルト」という5つの切り口で、それらが生み出された背景や、関連性、著者に注目したお話が紡がれました。

当日の詳細レポートは、近日六本木ライブラリーのwebサイトでご紹介する予定です。

第23回 『二世紀目の「不思議の国」の‘アリス’』

~ダリ、マリーローランサン、金子国義…様々なアリスと出会うブックトーク~

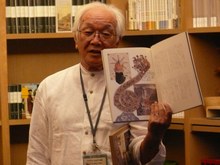

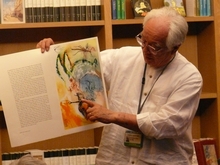

澁川雅俊フェローのコレクションも含めたアリス本のご紹介。

こちらの本はダリの描いたアリスの挿絵!

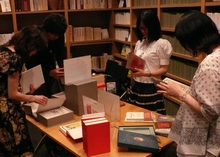

9月1日に開催された第23回ブックトークでは、80冊ほどのアリス本を、実際に手に取り鑑賞。いつもより鑑賞時間にたっぷり時間をとり、お話の後に語らないながら本を眺める楽しい時間になりました。女性の参加者が多かったようにも思います。

「アリス」とは、もちろん『不思議の国のアリス』のこと。1864年オックスフォードで手稿本として生まれたこの本は、1865年に活字本で欧米世界に紹介されたそうです。そして、日本人がこの少女に初めて出会ったのは、明治43(1910)年、丸山英観翻訳により刊行された『愛ちゃんの夢物語』でした。

これまでに世界中の多くの作家や画家によって、新しいアリスが描かれてきていますが、今回紹介されたのは、ダリ、マリーローランサン、金子国義の挿絵本など、70冊以上の作品。

出版されると同時に囃される小説はたくさんあっても、何世代にもわたって読み継がれる本は決して多くはありません。

画家にとって、魅力的なモチーフであり続けたアリスの魅力を、堪能することができたブックトークでした。

「アリス」とは、もちろん『不思議の国のアリス』のこと。1864年オックスフォードで手稿本として生まれたこの本は、1865年に活字本で欧米世界に紹介されたそうです。そして、日本人がこの少女に初めて出会ったのは、明治43(1910)年、丸山英観翻訳により刊行された『愛ちゃんの夢物語』でした。

これまでに世界中の多くの作家や画家によって、新しいアリスが描かれてきていますが、今回紹介されたのは、ダリ、マリーローランサン、金子国義の挿絵本など、70冊以上の作品。

出版されると同時に囃される小説はたくさんあっても、何世代にもわたって読み継がれる本は決して多くはありません。

画家にとって、魅力的なモチーフであり続けたアリスの魅力を、堪能することができたブックトークでした。

第22回 『経済小説の‘虚実皮膜’』

~小説は、真実を語る?~

毎回紹介される沢山の本は、終了後、手にとってご覧いただけます

小説はフィクションであり、書かれていることは真実ではありません。私たちはなぜ、それを好んで読んでいるのでしょうか。

澁川フェローは、江戸時代の劇作家近松門左衛門がしばしば引用した‘虚実皮膜’(きょじつひまく)という言葉を用い、こんな風に話されました。‘虚実皮膜’は、平たく言えば「嘘と真は紙一重」ということ、彼は芸の面白さは創作においても観賞においても、虚と思えば嘘、本当と思うならばそれでもいい、その微妙な皮膜にかかっていると。

また現代においては、スタンダール、フローベル、ボーヴォアールの邦訳者として有名な文学研究者は、「小説は、読者に事実を伝える」と言っているそうです。小説は事実より面白く、その背景となる社会や状況の真実を、よりリアルに分かりやすく伝えてくれます。そんな49冊の小説が、このブックトークでは主役でした。

澁川フェローは、江戸時代の劇作家近松門左衛門がしばしば引用した‘虚実皮膜’(きょじつひまく)という言葉を用い、こんな風に話されました。‘虚実皮膜’は、平たく言えば「嘘と真は紙一重」ということ、彼は芸の面白さは創作においても観賞においても、虚と思えば嘘、本当と思うならばそれでもいい、その微妙な皮膜にかかっていると。

また現代においては、スタンダール、フローベル、ボーヴォアールの邦訳者として有名な文学研究者は、「小説は、読者に事実を伝える」と言っているそうです。小説は事実より面白く、その背景となる社会や状況の真実を、よりリアルに分かりやすく伝えてくれます。そんな49冊の小説が、このブックトークでは主役でした。

-

『経済小説の‘虚実皮膜’』詳細レポートはこちらより

小説はフィクションであって、真実ではありません。しかし、よく書かれている小説は、読んでおもしろいし、優れたノンフィクションよりもためになります。 今回のブックトークでは、読んで楽しいと同時に、普段それほど深くうがってみない経済の実態と実体を感じとらせるような作品を探してみました。

ブックトーク、これからのテーマは!

次回のブックトークは、桃の節句の前日 3月2日(金)19:15から、『桃の節句の閨秀時代小説~しなやかに、しかししたたかに~』というテーマで、学問・芸術にすぐれた女性の手による時代小説のお話を、そして2012年7月頃には、リーダー論に関するブックトークを予定しています。

ライブラリー会員以外の方もビジターチケット(2,000円)のご利用で、お申込なしでご自由にご参加頂けます。 開催日にライブラリーにお越しの際は、是非、ご参加下さい。

ライブラリー会員以外の方もビジターチケット(2,000円)のご利用で、お申込なしでご自由にご参加頂けます。 開催日にライブラリーにお越しの際は、是非、ご参加下さい。

注目の記事

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月07日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

11月25日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....