記事・レポート

aiaiのなんか気になる社会のこと

【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ

命をかけなくても越境できる「特権」

更新日 : 2025年05月27日

(火)

【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ 命をかけなくても越境できる「特権」

「海外渡航禁止」の国から「最強のパスポート」の国へ

2024年末時点で、有効な日本のパスポートを持っている人は約2,164万人。これは全人口のわずか17.5%に過ぎません。たとえば、40人のクラスがあれば、パスポートを持っているのは7人だけ。とはいえ、残りの82.5%、つまりまだパスポートを持っていない人たちも、日本国籍さえあれば、申請するだけで「世界最強」とも言われるパスポートを手に入れることができます。ビザなしで入国できる国・地域の数は、193カ国。考えてみれば、これは驚くべき「特権」です。誰もが知っているように、江戸時代には海外渡航は固く禁じられていました。国内でさえ、関所を越えるには通行手形などの書類が必要だった時代。そんな歴史を振り返ると、いま私たちが持ち得るパスポートの価値が、いっそう鮮やかに浮かび上がってきます。

江戸時代の末期、国の禁を破って海外に渡った若者たちがいました。そのひとりが、同志社大学の創設者・新島襄です。私は現在、縁あって同志社大学で教えていますが、これまで新島襄の人生について深く知る機会はありませんでした。ちょうど創立150周年を迎えた今年、キャンパス内ではさまざまな展示やイベントが行われており、先日、ハリス理科学館で開催中の「新島襄 召命と志」展をじっくりと見てきました。会場には、新島ゆかりの文物とともに、彼の46年にわたる生涯が丁寧に紹介されています。

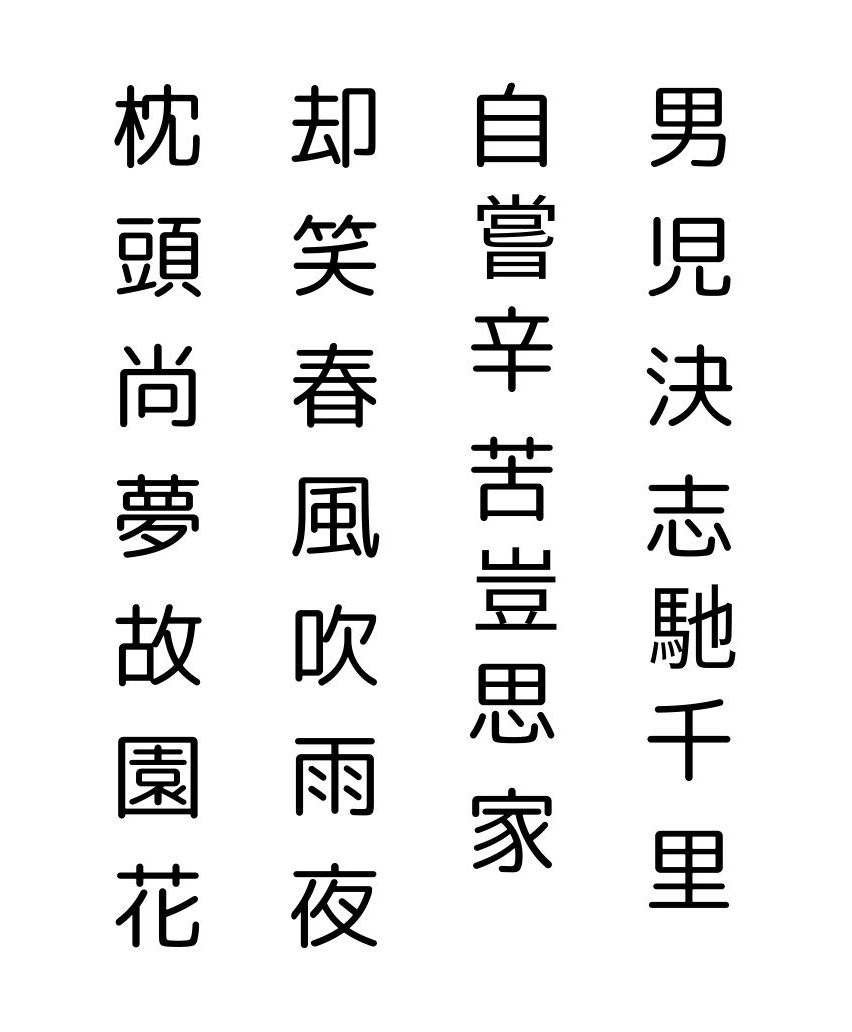

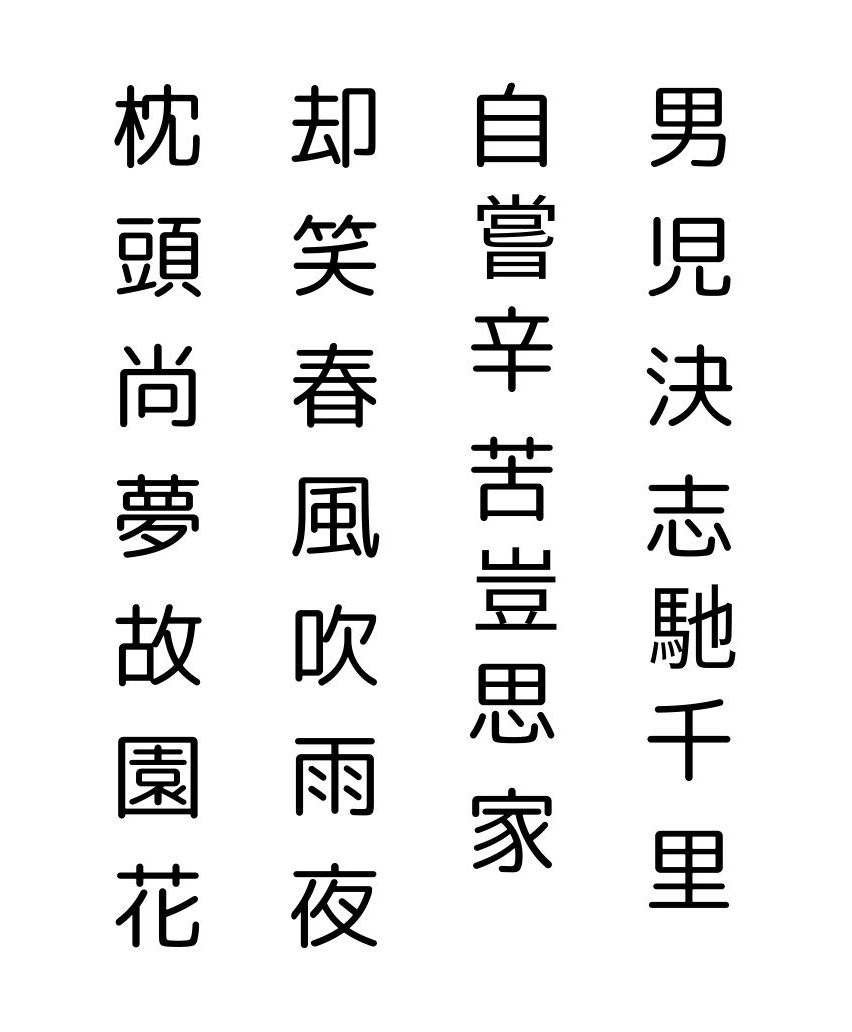

いまで言えば、新島襄はまさに「持っている男」だったのかもしれません。しかし、出国当時の新島はそんなことを知るよしもなく、悲痛な覚悟で国を後にしています。彼が残した日記や漢詩には、肉筆で「志」や「男子」といった言葉が踊っています。若き日の新島が、どれほど切実な決意で海を渡ったのかが伝わってきます。一方、同志社大学のキャンパスには、「人一人は大切也」という新島の言葉が、校舎の外壁やエレベーター内など、至るところに掲げられています。この言葉には、誰も取りこぼさないという、インクルーシブで博愛的な精神が宿っています。その新島が檄文のような詩を詠んでいるのは意外でもありました。密告直前に詠んだ漢詩はこんな内容です。

志を立て、遥か遠くの地に渡ろうとしている。自ら選んだ辛苦であり、家族のことなど思っていられようか。しかし風吹き雨の降る夜には故郷の夢を見るだろう。

そんな意味だと思われます。当時国を出る人間は、どんなに楽観的であっても「生きて帰ることはできないだろう」と心のどこかで覚悟していたことでしょう。自分を鼓舞しなければ折れてしまいそうだったのかもしれません。新島が出国する前に函館に寄ったときの日記も公開されているのですが、そこにロシア人のつくった病院のすばらしさに関しての記述がありました。どんな貧乏人も清潔な病室と高価な薬が与えられ丁寧に扱われているというのです。もしかしたらこれが新島とキリスト教的な価値観との最初の接点だったのかもしれません。ロシアの病院を褒めつつ、日本の病院の酷さにも言及し、このままではいけないという危機感ものぞかせています。

話を戻しましょう。新島は明治7年に31歳で日本に帰国します。そして翌年、官許同志社英学校を開校します。生徒は8人でした。帰国後爆速で開校を実現できたのは、京都府知事槇村正直と京都府顧問山本覚馬の後ろ盾があったからですが、アメリカで寄付の約束を取り付け、資金的な目途がたっていたことも大きかったと思われます。新島は幕府の軍艦操練所で数学や航海術を学んでいて、数字や機械に強い一面も持っています。ちなみに大学で取得したのは理学士の学位。宗教学と理学のダブルディグリーです。文系にも理系にも強かったことも、広い人脈を築けたひとつの要因だったのかもしれません。

こうした人びとの命がけの越境があってこそ、今の日本がある。そう思うと、ある人物の顔が浮かびます。吉田松陰です。私の朝のランニングルートには松陰神社(世田谷区若林)があり、境内の一角には松下村塾のレプリカもあります。松陰も海外渡航を試みましたが、失敗に終わり、やがて投獄され、その後蟄居の身となって萩の実家に戻ります。そこで開いたのが松下村塾です。ここからのちの明治を牽引する多くの人材が育ちました。松陰自身は、明治維新を迎えることなく、安政の大獄に連座して29歳で刑死します。もし彼が密航に成功していたら、どんな世界を見て、誰と出会い、何を学んで帰国したでしょう。そして日本で何を成したでしょうか。きっと、彼も大学をつくっていたのではないかと思います。

吉田松陰は1830年に生まれました。彼より5歳年下が福沢諭吉、さらにその1歳下に榎本武揚、そして松陰より18歳年下に新島襄がいます。彼らが生きた幕末から明治初期にかけての短い間に、日本は劇的な変化を遂げました。自らの意思で海外に渡航すれば死罪となる時代から、海外に渡った者が政府中枢で活躍し、近代日本の建設に大きな役割を果たしたのです。

鎖国の時代が終わっても、海外渡航には一定の制約がありました。一般人の渡航が自由化されたのは、戦後約20年を経た1964年、東京オリンピックが開催された年です。ようやくパスポートを持って自由に海外に渡ることが許されるようになりました。その後、円高で海外旅行が割安になると、本格的な海外旅行ブームが到来し、年間1000万人を超える人が出国するようになりました。しかし近年、世界中で渡航制限が敷かれたコロナ禍の経験に加え、各地の地域紛争などによっても、移動の自由や安全が脅かされています。「渡航の自由」は、再び一部の人に限られた「特権」となりつつあるのかもしれません。

そんな時代に、世界でもっとも信頼される「最強のパスポート」を持てる国に生まれたにもかかわらず、日本の若者の海外志向は高いとは言えません。内閣府の平成30年の調査によれば、「外国の高校・大学・大学院に進学して卒業したい」と答えた若者(13〜29歳)はわずか5%。さらに、「留学したいとは思わない」と答えた層は5割を超えています。この数字は、韓国やアメリカでは2割台、イギリスでも3割程度と比べても、際立って「内向き」と言えるでしょう。

こうした状況を変えるために、文部科学省と民間企業が連携して取り組んできたのが「トビタテ!留学JAPAN」です。2013年から2024年までの11年間で、約4,000人の高校生と約6,000人の大学生がこのプログラムを通じて海外に渡航しました。彼らは年齢や業種を越えてつながり、1万人規模のネットワークを築いています。そこに埋め込まれた120カ国以上での多様な経験や、世界中で培われた社会関係資本は、今後の日本を支えるかけがえのない財産になると思います。

執筆者:中嶋 愛

Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。

江戸時代の末期、国の禁を破って海外に渡った若者たちがいました。そのひとりが、同志社大学の創設者・新島襄です。私は現在、縁あって同志社大学で教えていますが、これまで新島襄の人生について深く知る機会はありませんでした。ちょうど創立150周年を迎えた今年、キャンパス内ではさまざまな展示やイベントが行われており、先日、ハリス理科学館で開催中の「新島襄 召命と志」展をじっくりと見てきました。会場には、新島ゆかりの文物とともに、彼の46年にわたる生涯が丁寧に紹介されています。

新島襄は「持っている男」だった?

新島は、安中藩の江戸詰め下級武士の家に生まれました。21歳のとき、函館から上海を経て、アメリカを目指して密航します。翌年、無事にボストンに上陸。上海から乗船した「ワイルド・ローヴァー号」の船主であったA.ハーディー夫妻の庇護を受けながら、大学や神学校で学び、洗礼を受けます。31歳のときに日本に帰国しますが、当時の視点でいえば、彼は国禁を犯して出国した罪人でした。ところがアメリカにいる間に明治維新が起こり、日本の政治体制が大きく転換します。新島は新政府から正式に旅券が発行され、合法的に帰国しました。その後、新島は明治政府高官の通訳として欧米諸国を訪問し、各国の教育制度を視察したりもしています。いまで言えば、新島襄はまさに「持っている男」だったのかもしれません。しかし、出国当時の新島はそんなことを知るよしもなく、悲痛な覚悟で国を後にしています。彼が残した日記や漢詩には、肉筆で「志」や「男子」といった言葉が踊っています。若き日の新島が、どれほど切実な決意で海を渡ったのかが伝わってきます。一方、同志社大学のキャンパスには、「人一人は大切也」という新島の言葉が、校舎の外壁やエレベーター内など、至るところに掲げられています。この言葉には、誰も取りこぼさないという、インクルーシブで博愛的な精神が宿っています。その新島が檄文のような詩を詠んでいるのは意外でもありました。密告直前に詠んだ漢詩はこんな内容です。

志を立て、遥か遠くの地に渡ろうとしている。自ら選んだ辛苦であり、家族のことなど思っていられようか。しかし風吹き雨の降る夜には故郷の夢を見るだろう。

そんな意味だと思われます。当時国を出る人間は、どんなに楽観的であっても「生きて帰ることはできないだろう」と心のどこかで覚悟していたことでしょう。自分を鼓舞しなければ折れてしまいそうだったのかもしれません。新島が出国する前に函館に寄ったときの日記も公開されているのですが、そこにロシア人のつくった病院のすばらしさに関しての記述がありました。どんな貧乏人も清潔な病室と高価な薬が与えられ丁寧に扱われているというのです。もしかしたらこれが新島とキリスト教的な価値観との最初の接点だったのかもしれません。ロシアの病院を褒めつつ、日本の病院の酷さにも言及し、このままではいけないという危機感ものぞかせています。

話を戻しましょう。新島は明治7年に31歳で日本に帰国します。そして翌年、官許同志社英学校を開校します。生徒は8人でした。帰国後爆速で開校を実現できたのは、京都府知事槇村正直と京都府顧問山本覚馬の後ろ盾があったからですが、アメリカで寄付の約束を取り付け、資金的な目途がたっていたことも大きかったと思われます。新島は幕府の軍艦操練所で数学や航海術を学んでいて、数字や機械に強い一面も持っています。ちなみに大学で取得したのは理学士の学位。宗教学と理学のダブルディグリーです。文系にも理系にも強かったことも、広い人脈を築けたひとつの要因だったのかもしれません。

官費でオランダ留学した榎本武揚のその後

新島襄の展示を見て以来、どこかで「海外渡航」という言葉が頭の片隅に残っていたのかもしれません。数日後東京に戻って散歩の途中で東京農業大学のキャンパスに立ち寄ったとき、「そういえば、ここの創設者も」とふと足が止まりました。創立130周年を記念して設けられた東京農大の国際センターには創設者の榎本武揚に関する展示があるのですが、このときはじめて、ゆっくりと目を通してました。榎本は江戸詰めの下級武士の家に生まれ、蘭学を学んだのち、幕府の官費でオランダに留学します。明治維新では幕府側として徹底抗戦し、五稜郭での籠城戦を経て降伏。その後は投獄されますが、あまりに優秀だったため、新政府に登用されることになります。もしかしたら留学経験もふくめてその見識が買われたのかもしれません。明治新政府では、文部大臣や逓信大臣などを歴任しました。もし「あの人」が海外渡航に成功していたら?

このあとまた別のところで「渡航者」と出会いました。今度は病院の待合室でした。家族が怪我をして北里大学北里研究所病院にお世話になったのですが、この病院の北里柴三郎も明治時代にドイツに留学した人です。細菌学の父ロベルト・コッホに師事し、破傷風菌の培養に世界で初めて成功しました。ノーベル賞の候補にもなり、いまでは1,000円札の顔としても知られています。そういえば、紙幣に描かれている人物には、海外渡航と深く関わりのある人が少なくありません。旧1万円札の福沢諭吉は、咸臨丸でアメリカに渡った幕府の特使団の一員。そして現在の5000円札の津田梅子は、日本初の女子留学生の一人として二度渡米し、女性の高等教育の礎を築きました。こうした人びとの命がけの越境があってこそ、今の日本がある。そう思うと、ある人物の顔が浮かびます。吉田松陰です。私の朝のランニングルートには松陰神社(世田谷区若林)があり、境内の一角には松下村塾のレプリカもあります。松陰も海外渡航を試みましたが、失敗に終わり、やがて投獄され、その後蟄居の身となって萩の実家に戻ります。そこで開いたのが松下村塾です。ここからのちの明治を牽引する多くの人材が育ちました。松陰自身は、明治維新を迎えることなく、安政の大獄に連座して29歳で刑死します。もし彼が密航に成功していたら、どんな世界を見て、誰と出会い、何を学んで帰国したでしょう。そして日本で何を成したでしょうか。きっと、彼も大学をつくっていたのではないかと思います。

吉田松陰は1830年に生まれました。彼より5歳年下が福沢諭吉、さらにその1歳下に榎本武揚、そして松陰より18歳年下に新島襄がいます。彼らが生きた幕末から明治初期にかけての短い間に、日本は劇的な変化を遂げました。自らの意思で海外に渡航すれば死罪となる時代から、海外に渡った者が政府中枢で活躍し、近代日本の建設に大きな役割を果たしたのです。

海外の大学に進学したいという若者はわずか5%

鎖国の時代が終わっても、海外渡航には一定の制約がありました。一般人の渡航が自由化されたのは、戦後約20年を経た1964年、東京オリンピックが開催された年です。ようやくパスポートを持って自由に海外に渡ることが許されるようになりました。その後、円高で海外旅行が割安になると、本格的な海外旅行ブームが到来し、年間1000万人を超える人が出国するようになりました。しかし近年、世界中で渡航制限が敷かれたコロナ禍の経験に加え、各地の地域紛争などによっても、移動の自由や安全が脅かされています。「渡航の自由」は、再び一部の人に限られた「特権」となりつつあるのかもしれません。

そんな時代に、世界でもっとも信頼される「最強のパスポート」を持てる国に生まれたにもかかわらず、日本の若者の海外志向は高いとは言えません。内閣府の平成30年の調査によれば、「外国の高校・大学・大学院に進学して卒業したい」と答えた若者(13〜29歳)はわずか5%。さらに、「留学したいとは思わない」と答えた層は5割を超えています。この数字は、韓国やアメリカでは2割台、イギリスでも3割程度と比べても、際立って「内向き」と言えるでしょう。

こうした状況を変えるために、文部科学省と民間企業が連携して取り組んできたのが「トビタテ!留学JAPAN」です。2013年から2024年までの11年間で、約4,000人の高校生と約6,000人の大学生がこのプログラムを通じて海外に渡航しました。彼らは年齢や業種を越えてつながり、1万人規模のネットワークを築いています。そこに埋め込まれた120カ国以上での多様な経験や、世界中で培われた社会関係資本は、今後の日本を支えるかけがえのない財産になると思います。

執筆者:中嶋 愛

Glass Rockプログラムディレクター。編集者。ビジネス系出版社で雑誌、単行本、ウェブコンテンツの編集に携わったのち、ソーシャルイノベーションの専門誌、Stanford Social Innovation Reviewの日本版立ち上げに参画。「スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版」創刊編集長。スタンフォード大学修士修了。同志社大学客員教授。庭と建築巡りが好きです。

参考文献

新島襄の手紙

同志社【編】岩波書店

吉田松陰著作選 留魂録・幽囚録・回顧録

奈良本辰也講談社

会員制の社会課題解決拠点 Glass Rock ~ Social Action Community ~ とは

Glass Rockは、クロスセクターの連携と共創により社会課題の解決を目指す会員制拠点です。コミュニティ運営の専門家が支える「つながる」場、実践的な学びや対話を生み出す「まなぶ」仕掛け、そしてギャラリーやスタジオなどから「ひろげる」発信機能を有します。これらの「場」と「仕掛け」を通じてクロスセクターの連携と共創を促進し、「社会課題解決」に向けたイノベーションの創出と持続可能な社会の実現に貢献します。

https://www.glass-rock.com/index.html

aiaiのなんか気になる社会のこと インデックス

-

【第1回】ドラッカー曰く「世界最古のNPOは日本のお寺?!」

2024年07月23日 (火)

-

【第2回】「コンヴィヴィアリティ」の視点で、厳しい暑さを乗り切るには?

2024年08月21日 (水)

-

【第3回】美術館は誰のもの?「正の外部性」から考えてみる

2024年09月24日 (火)

-

【第4回】「15分都市」という選択 住み心地のいい街の条件とは?

2024年10月22日 (火)

-

【第5回】私たちは「コモングッド」を取り戻せるか

2024年11月20日 (水)

-

【第6回】世の中は「虚構」で成り立っているという衝撃

2024年12月24日 (火)

-

【第7回】政治の話は嫌いですか ~ポリティカルイノベーション事始め~

2025年01月21日 (火)

-

【第8回】「コーヒーの一生」から見えてくる風景

2025年02月25日 (火)

-

【第9回】なぜ日本の学校では子どもたちが掃除をするのか

2025年03月25日 (火)

-

【第10回】柳宗悦の蒐集論がおしえてくれること

私欲が利他に転換するとき

2025年04月22日 (火)

-

【第11回】「最強のパスポート」を持っているということ

命をかけなくても越境できる「特権」

2025年05月27日 (火)

-

【第12回】履き古したランニングシューズはどうしたものか

2025年06月24日 (火)

-

【第13回】オワコンで紡ぎなおす地域の記憶と人の縁

2025年07月22日 (火)

-

第14回 私たちは「物語的不正義」にどう立ち向かうのか ~他者の語りに人生を絡めとられないために~

2025年08月25日 (月)

-

第15回 なぜクマ問題はみんなの問題なのか ~駆除か共生かの二項対立を越えて~

2025年09月22日 (月)

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....