記事・レポート

活動レポート

世界に日本のファンを増やせ!「和食」を海外に広げるにはどうしたら良いか?

~Global Agenda Seminar × 新渡戸国際塾 コラボイベントレポート~

活動レポートグローバル政治・経済・国際キャリア・人

アカデミーヒルズ スタッフの活動レポート

イベント開催日:2014年10月9日(木)

文/清水 香帆 写真/鰐部 春雄、GAS・新渡戸国際塾アラムナイ有志、アカデミーヒルズスタッフ

レポート公開日:2014年11月12日(水)

Alumni有志がプログラム企画!~テーマ設定からプレゼンテーションまで~

企画内容について議論するGASと新渡戸国際塾の卒業生有志たち

共同イベントのファシリテーターを務めた石倉洋子氏

(撮影/鰐部春雄)

(撮影/鰐部春雄)

六本木に拠点を構える知的ハブとして今年7月にコラボレーションをスタートさせた、アカデミーヒルズと国際文化会館。(コラボレーション詳細はこちらをご覧ください。)

双方のセミナーやイベントの告知協力から始まったコラボレーションですが、具体的なプロジェクトの第1弾としてそれぞれが主催するグローバル・リーダーシップ・プログラム --- アカデミーヒルズが主催するGlobal Agenda Seminar(GAS)の卒業生と国際文化会館が主催する新渡戸国際塾 --- の卒業生による共同企画イベントが10月に虎ノ門ヒルズにて開催されました。

本共同イベントは、10月8日~10日まで3日間に渡って開催されたInnovative City Forum(ICF)の一つのプログラムとして、10月9日の夜に実施したのですが、企画から当日のプレゼンテーションまでGASと新渡戸国際塾の卒業生有志たちの手によって作り上げられました。

何をテーマとするか、どういう形式のイベントにするか、誰を講師とするか、オーディエンス対象は誰か・・・何も無いところから、異なるグループの初対面のメンバーたちが協働して企画を作り上げるという難しいプロセスが始まりました。

そんなプログラム企画有志に我こそはと手を挙げて下さった約10名の卒業生たちによる議論が始まったのが7月。その後、8月に数回集まり、企画骨子をまとめていきます。

参加メンバーそれぞれがあらゆる活動に携わっているので、テーマを絞り込むのにも数回に渡る議論が必要なほど。

その中から大きなテーマとして浮上してきたのが、「世界における日本のプレゼンスを向上させ、日本のファンを増やそう!」でした。

その後、さらにテーマがフォーカスされて、「食」は誰もが関心を持つトピックであることから、ユネスコの無形文化遺産にも選ばれたばかりの「和食」を世界に広げていくためにはどうしたらいいか、ということで決定されていきました。

双方のセミナーやイベントの告知協力から始まったコラボレーションですが、具体的なプロジェクトの第1弾としてそれぞれが主催するグローバル・リーダーシップ・プログラム --- アカデミーヒルズが主催するGlobal Agenda Seminar(GAS)の卒業生と国際文化会館が主催する新渡戸国際塾 --- の卒業生による共同企画イベントが10月に虎ノ門ヒルズにて開催されました。

本共同イベントは、10月8日~10日まで3日間に渡って開催されたInnovative City Forum(ICF)の一つのプログラムとして、10月9日の夜に実施したのですが、企画から当日のプレゼンテーションまでGASと新渡戸国際塾の卒業生有志たちの手によって作り上げられました。

何をテーマとするか、どういう形式のイベントにするか、誰を講師とするか、オーディエンス対象は誰か・・・何も無いところから、異なるグループの初対面のメンバーたちが協働して企画を作り上げるという難しいプロセスが始まりました。

そんなプログラム企画有志に我こそはと手を挙げて下さった約10名の卒業生たちによる議論が始まったのが7月。その後、8月に数回集まり、企画骨子をまとめていきます。

参加メンバーそれぞれがあらゆる活動に携わっているので、テーマを絞り込むのにも数回に渡る議論が必要なほど。

その中から大きなテーマとして浮上してきたのが、「世界における日本のプレゼンスを向上させ、日本のファンを増やそう!」でした。

その後、さらにテーマがフォーカスされて、「食」は誰もが関心を持つトピックであることから、ユネスコの無形文化遺産にも選ばれたばかりの「和食」を世界に広げていくためにはどうしたらいいか、ということで決定されていきました。

イベント当日の模様

プレゼンテーションするGAS卒業生(撮影/鰐部春雄)

参加者の半数は外国人。議論の幅が広がりました。

(撮影/鰐部春雄)

(撮影/鰐部春雄)

本共同イベントのオーディエンスは、日本人はGASと新渡戸国際塾の現役生と卒業生に限定しましたが、外国人参加者は広く口コミで呼び掛けることになりました。

お申込頂いたのは日本人30名と外国人30名の約60名。そのうち、9割以上が参加してくださるという出席率の高さに、嬉しい気持ちと同時に、皆さんの期待の高さを感じて緊張の面持ちになる企画チームの面々。

それもそのはず、彼らはこれまで一生懸命リサーチして準備してきた和食に関するプレゼンテーションを控えていたのです。ドキドキしながらも、いよいよセッションの幕が開きました。

今回の共同セッションでファシリテーションを務めてくださったのは、Global Agenda Seminarの講師・ファシリテーターとしてもお馴染みの石倉洋子・一橋大学名誉教授。ICFにもご参加いただいていたことから、この日は朝から夜までずっと虎ノ門ヒルズにいらっしゃったということですが、その疲れを全く感じさせず、颯爽と参加者の前に立ち、ICFで議論されたことをご紹介くださりながら、これから始まる和食に関するディスカッションでどのような姿勢で臨めば良いかに関連付けながらお話いただきました。

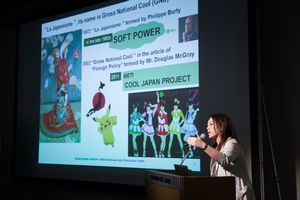

その後、プログラム企画有志チームによるプレゼンテーションに移りました。まず解説したのが、ソフトパワーやクールジャパンがいかに日本の外交政策上重要になってきているか、ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」が、世界で日本のファンを増やすためのツールとして有効であるかということ。さらに統計から日本食レストランの数が世界で増えていること、日本在住の外国人に行った有志チーム独自のアンケートの結果や和食料理人へのヒアリングなどから日本で食べる和食と海外で食べる和食がいかに違うか(本当の和食ではない?)という点について、和食をプロモーションするときに考慮に入れたいことなどを説明しました。

「食」は誰にでも関わることだけあり、特に外国人参加者からのコメントや質疑が活発でした。その後グループに分かれて「和食をプロモーションするにはどうしたらいいか?」というアイディアを議論し、各グループで何を話し合ったかを発表しました。

「まずは日本への観光客を増やし、和食への理解を深めるために教育する」、「給食のような形で海外の学校で和食を提供する」、「寿司が最も日本食を象徴するものとして語られるが、海苔や生魚などは実は海外の人たちにとってはとっつきにくいものが多い。そこで寿司ではなく、丼、焼き鳥やラーメンなどを全面に押し出した方が良い」などの意見が出ました。

グループによっては外国人の国籍がアメリカ、中国、スイス、ドイツ、ウルグアイ、と多様だったことから、議論の幅も広がったようです。

まだまだ議論を続けられそうだった参加者たちは、イベント終了後は近くの居酒屋に場所を移して語り合いを続け、GASと新渡戸国際塾のメンバー間の交流だけでなく、日本在住外国人たちとのネットワークを広げました。

お申込頂いたのは日本人30名と外国人30名の約60名。そのうち、9割以上が参加してくださるという出席率の高さに、嬉しい気持ちと同時に、皆さんの期待の高さを感じて緊張の面持ちになる企画チームの面々。

それもそのはず、彼らはこれまで一生懸命リサーチして準備してきた和食に関するプレゼンテーションを控えていたのです。ドキドキしながらも、いよいよセッションの幕が開きました。

今回の共同セッションでファシリテーションを務めてくださったのは、Global Agenda Seminarの講師・ファシリテーターとしてもお馴染みの石倉洋子・一橋大学名誉教授。ICFにもご参加いただいていたことから、この日は朝から夜までずっと虎ノ門ヒルズにいらっしゃったということですが、その疲れを全く感じさせず、颯爽と参加者の前に立ち、ICFで議論されたことをご紹介くださりながら、これから始まる和食に関するディスカッションでどのような姿勢で臨めば良いかに関連付けながらお話いただきました。

その後、プログラム企画有志チームによるプレゼンテーションに移りました。まず解説したのが、ソフトパワーやクールジャパンがいかに日本の外交政策上重要になってきているか、ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」が、世界で日本のファンを増やすためのツールとして有効であるかということ。さらに統計から日本食レストランの数が世界で増えていること、日本在住の外国人に行った有志チーム独自のアンケートの結果や和食料理人へのヒアリングなどから日本で食べる和食と海外で食べる和食がいかに違うか(本当の和食ではない?)という点について、和食をプロモーションするときに考慮に入れたいことなどを説明しました。

「食」は誰にでも関わることだけあり、特に外国人参加者からのコメントや質疑が活発でした。その後グループに分かれて「和食をプロモーションするにはどうしたらいいか?」というアイディアを議論し、各グループで何を話し合ったかを発表しました。

「まずは日本への観光客を増やし、和食への理解を深めるために教育する」、「給食のような形で海外の学校で和食を提供する」、「寿司が最も日本食を象徴するものとして語られるが、海苔や生魚などは実は海外の人たちにとってはとっつきにくいものが多い。そこで寿司ではなく、丼、焼き鳥やラーメンなどを全面に押し出した方が良い」などの意見が出ました。

グループによっては外国人の国籍がアメリカ、中国、スイス、ドイツ、ウルグアイ、と多様だったことから、議論の幅も広がったようです。

まだまだ議論を続けられそうだった参加者たちは、イベント終了後は近くの居酒屋に場所を移して語り合いを続け、GASと新渡戸国際塾のメンバー間の交流だけでなく、日本在住外国人たちとのネットワークを広げました。

Alumniネットワークでインタビューも実施

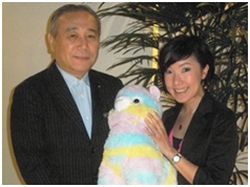

Cool Japan Fundの太田伸之代表とGAS卒業生でジャーナリストの谷本有香さん

今回の共同ディスカッションイベントの企画にあたり、プログラム企画有志チームはリサーチやインタビューなどのインプットを多数行いました。

その一つとして実現したのが、クールジャパン機構・代表取締役の太田伸之氏へのインタビューです。本イベントのプログラム企画有志チームの中から取材・編集担当を決め、GAS2010の修了生である経済ジャーナリストの谷本有香氏がインタビュアーとなって、「日本はいま、世界に何をどうやって売るのか」についてお話を聞いてきました。

「なぜ官民連携でクールジャパンを推進するために本機構が設立されたのか?」、「どのようなマーケティング戦略を持っているのか?」、「日本のブランドとは何なのか?」等、そもそも日本がソフトパワーを世界に売り込むために何が必要と考えているのかについえ基本的な知識をインプットし、今回の共同イベントで活かしていくことができました。

その際のインタビュー記事は日本語版がICFの会場でも参加者に配布され、広く読まれました。さらに、取材・編集担当者たちの努力により、翻訳作業を経て英語版の記事も作成されました。英語版は今回のGAS×新渡戸国際塾の共同イベントに参加してくださった外国人参加者たちにも配布され、実際のイベントそのものだけでなく、多くの方々に知識として共有されました。

本インタビュー記事の日本語版はこちらのリンクからお読みいただくことが可能です。

また、本記事の英語版はこちらのリンクからご覧いただけます。

今後2020年東京オリンピックを追い風に、日本を世界にアピールしていく絶好の機会が訪れています。日本のプレゼンス向上にご関心ある方は、こちらのインタビュー記事も是非ご覧ください。

GAS、新渡戸国際塾ともにアラムナイの方々は多様なキャリア・バックグラウンドをお持ちの方が多く、彼らが協働するとあらゆる可能性が広がる、と感じたコラボレーションとなりました。

2つのグローバル・リーダーシップ・プログラムは来年も続いてまいります。今後の卒業生の活躍に目が離せません。

その一つとして実現したのが、クールジャパン機構・代表取締役の太田伸之氏へのインタビューです。本イベントのプログラム企画有志チームの中から取材・編集担当を決め、GAS2010の修了生である経済ジャーナリストの谷本有香氏がインタビュアーとなって、「日本はいま、世界に何をどうやって売るのか」についてお話を聞いてきました。

「なぜ官民連携でクールジャパンを推進するために本機構が設立されたのか?」、「どのようなマーケティング戦略を持っているのか?」、「日本のブランドとは何なのか?」等、そもそも日本がソフトパワーを世界に売り込むために何が必要と考えているのかについえ基本的な知識をインプットし、今回の共同イベントで活かしていくことができました。

その際のインタビュー記事は日本語版がICFの会場でも参加者に配布され、広く読まれました。さらに、取材・編集担当者たちの努力により、翻訳作業を経て英語版の記事も作成されました。英語版は今回のGAS×新渡戸国際塾の共同イベントに参加してくださった外国人参加者たちにも配布され、実際のイベントそのものだけでなく、多くの方々に知識として共有されました。

本インタビュー記事の日本語版はこちらのリンクからお読みいただくことが可能です。

また、本記事の英語版はこちらのリンクからご覧いただけます。

今後2020年東京オリンピックを追い風に、日本を世界にアピールしていく絶好の機会が訪れています。日本のプレゼンス向上にご関心ある方は、こちらのインタビュー記事も是非ご覧ください。

GAS、新渡戸国際塾ともにアラムナイの方々は多様なキャリア・バックグラウンドをお持ちの方が多く、彼らが協働するとあらゆる可能性が広がる、と感じたコラボレーションとなりました。

2つのグローバル・リーダーシップ・プログラムは来年も続いてまいります。今後の卒業生の活躍に目が離せません。

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....