記事・レポート

見えない価値を掘り起こし、真摯に伝える

~「編集者の視点」第6回レポート~

更新日 : 2024年05月21日

(火)

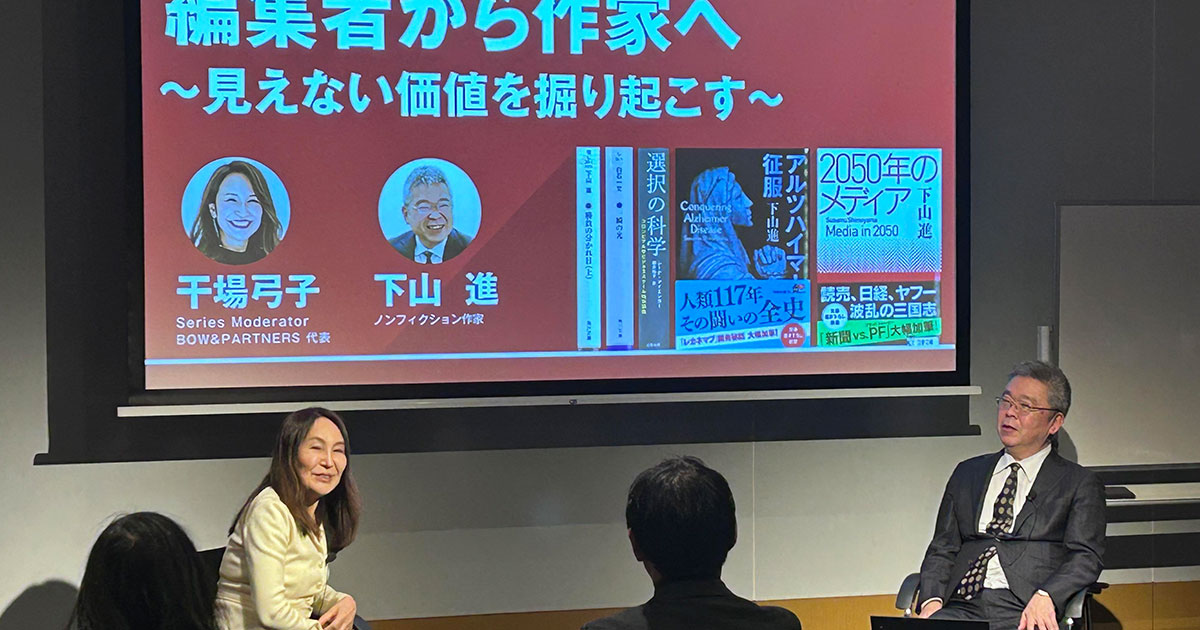

2023年4月から開催した「編集者の視点シリーズ(全6回)」の最終回は、元文藝春秋の編集者であり、現在はノンフィクション作家に転身された下山進さんをお招きしました。本の背景にあるストーリー、仕事をする上で大切にしていることを、モデレーター干場弓子さんとの対談でお話いただきました。

開催日:2024年2月2日

登壇者:下山進(ノンフィクション作家)

モデレーター:干場弓子 (BOW&PARTNERS 代表/ディスカヴァー・トゥエンティワン共同創業者・前社長)

イベント詳細はこちら

開催日:2024年2月2日

登壇者:下山進(ノンフィクション作家)

モデレーター:干場弓子 (BOW&PARTNERS 代表/ディスカヴァー・トゥエンティワン共同創業者・前社長)

イベント詳細はこちら

本物の編集者は先入観を持たず、虚心坦懐に原稿を読む

干場:私は出版社をゼロから立ち上げ、主にビジネス系の本を作ってきました。かたや、下山さんは大きな出版社で編集者として活躍され、ノンフィクション作品を書くという、私とは全く異なるアプローチで本に向きあわれていると思います。「編集者」と「ノンフィクション作家」、この似て非なる視点を併せ持つ下山さんは、このシリーズを締めくくるのにピッタリな方だと思い、お声がけしました。よろしくお願いします。

下山:よろしくお願いします。今回「編集者の視点」というテーマを聞いて、まず僕の頭に浮かんだのが、作家の白石一文さん(『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で第22回山本周五郎賞、『ほかならぬ人へ』で第142回直木賞を受賞)の話です。白石さんも僕と同じく、文藝春秋の編集者でした。彼は優秀なノンフィクションの雑誌編集者でしたが、実は作家になりたいと、せっせと個人的に小説を書いていた人です。しかし、ついにパンクして、一年近い休職をすることになります。

復職後の職場は資料室でした。師走の暗い資料室で惚けたようにしている白石さんにどうしているのと聞くと「小説を書いたんだけど、うまくいかなくてね」と。2社に持ち込んだのだが両社ともに没。1社などは「この小説が駄目だということは白石さん自身がよくわかってますよね」と突き返された。 フロッピーを預かって1000枚を超える原稿を、年末年始に読んでみました。それが、めちゃくちゃ面白かった。興奮して<この原稿が本にならないことが信じられません>と手紙を送ったんです。

干場:自社から出版する、という考えはなかったのですか?

下山:作家と編集者、例えるとプレイヤーと審判が一緒になった状態はフェアではないので、社員が自社から出版することは文藝春秋ではありません。ただ僕は、白石さんの原稿は売り込めば本になると確信していたので、KADOKAWAに人を介して持ち込んだんです。最初は、文藝春秋の社員が書いたということも隠していました。その中で、KADOKAWAの編集者の方が、面白い、出します、と言ってくださり、白石さんの実質デビュー作となる『一瞬の光』(2002年)が出版されました。この作品は映像化されていないにもかかわらず、35万部を超えるベストセラーになります。それだけ作品の力があった、ということになります。

何が言いたいかというと、編集者は、先入観を持たず、虚心坦懐に原稿を読まなければならない。会社や、付き合い、そういうのを抜きにして、とにかく原稿だけで判断しろ、と。『一瞬の光』を没にした2社は大手ですが、編集者は、新人の1000枚を越える小説など本になるわけない、という先入観にとらわれていたのでしょう。

干場:その通りですね。でも一般的に、売れている著名な書き手をいかに連れてくるかが編集者の仕事、と思われたりしますよね。

下山:ええ、しかし、本当の才能を発掘するのが編集者の仕事です。過去のデータで仕事をするのであれば、AIでできます。まだ世の中が気がついていない才能を発掘して世に問うことが、白石さんの例をみてもわかるように実は売り上げ的にもいちばんいいんです。干場さんが出版社を作ったときに、ディスカヴァーという言葉をつけたのもそういうことですよね。

干場:はい。ただ、私の場合は、始めたとき小さな出版社にそもそも売れている人が書いてくれないので新人を発掘するしかない、ということもあったのですけれど(笑)。それで勝間和代さんを見つけて大当たりしたり。

下山:誰も気がついていないところに才能を見出し書いてもらう、すごい原稿を世に出す。売れると他社が続いてくるけれど、しかし、柳の下のドジョウをとるのは経費もかかり、実は売り上げは10分の1くらいになってしまう。 上司がだめだという場合は、他社にもちこみましょう。それこそが編集者です。そうすることによって業界は少しずつ前に進みます。

下山:よろしくお願いします。今回「編集者の視点」というテーマを聞いて、まず僕の頭に浮かんだのが、作家の白石一文さん(『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で第22回山本周五郎賞、『ほかならぬ人へ』で第142回直木賞を受賞)の話です。白石さんも僕と同じく、文藝春秋の編集者でした。彼は優秀なノンフィクションの雑誌編集者でしたが、実は作家になりたいと、せっせと個人的に小説を書いていた人です。しかし、ついにパンクして、一年近い休職をすることになります。

復職後の職場は資料室でした。師走の暗い資料室で惚けたようにしている白石さんにどうしているのと聞くと「小説を書いたんだけど、うまくいかなくてね」と。2社に持ち込んだのだが両社ともに没。1社などは「この小説が駄目だということは白石さん自身がよくわかってますよね」と突き返された。 フロッピーを預かって1000枚を超える原稿を、年末年始に読んでみました。それが、めちゃくちゃ面白かった。興奮して<この原稿が本にならないことが信じられません>と手紙を送ったんです。

干場:自社から出版する、という考えはなかったのですか?

下山:作家と編集者、例えるとプレイヤーと審判が一緒になった状態はフェアではないので、社員が自社から出版することは文藝春秋ではありません。ただ僕は、白石さんの原稿は売り込めば本になると確信していたので、KADOKAWAに人を介して持ち込んだんです。最初は、文藝春秋の社員が書いたということも隠していました。その中で、KADOKAWAの編集者の方が、面白い、出します、と言ってくださり、白石さんの実質デビュー作となる『一瞬の光』(2002年)が出版されました。この作品は映像化されていないにもかかわらず、35万部を超えるベストセラーになります。それだけ作品の力があった、ということになります。

何が言いたいかというと、編集者は、先入観を持たず、虚心坦懐に原稿を読まなければならない。会社や、付き合い、そういうのを抜きにして、とにかく原稿だけで判断しろ、と。『一瞬の光』を没にした2社は大手ですが、編集者は、新人の1000枚を越える小説など本になるわけない、という先入観にとらわれていたのでしょう。

干場:その通りですね。でも一般的に、売れている著名な書き手をいかに連れてくるかが編集者の仕事、と思われたりしますよね。

下山:ええ、しかし、本当の才能を発掘するのが編集者の仕事です。過去のデータで仕事をするのであれば、AIでできます。まだ世の中が気がついていない才能を発掘して世に問うことが、白石さんの例をみてもわかるように実は売り上げ的にもいちばんいいんです。干場さんが出版社を作ったときに、ディスカヴァーという言葉をつけたのもそういうことですよね。

干場:はい。ただ、私の場合は、始めたとき小さな出版社にそもそも売れている人が書いてくれないので新人を発掘するしかない、ということもあったのですけれど(笑)。それで勝間和代さんを見つけて大当たりしたり。

下山:誰も気がついていないところに才能を見出し書いてもらう、すごい原稿を世に出す。売れると他社が続いてくるけれど、しかし、柳の下のドジョウをとるのは経費もかかり、実は売り上げは10分の1くらいになってしまう。 上司がだめだという場合は、他社にもちこみましょう。それこそが編集者です。そうすることによって業界は少しずつ前に進みます。

取材をして、本当に心を動かされたことを書くことが大事

下山:僕は会社員としてノンフィクションの編集の仕事をしながら、自分でも書きたくなり、個人的に取材をしたりしていました。そして、最終的には文藝春秋を退職し、ノンフィクション作家になりました。最近出版をしたのが『アルツハイマー征服』 (角川文庫) です。アルツハイマー病の治療法を探そうと、最前線で戦ってきた患者、医者、研究者たちの記録です。

干場:私も今回読みました。冒頭で心を掴まれましたので、そこだけ読ませていただきますね。

ノンフィクションというと、事実が淡々と述べられていくイメージがあるかもしれませんが、このプロローグの表現にぐっと惹きつけられました。この先は、ぜひみなさんにもお読みいただきたいと思いますが、下山さんはどうやってこのアルツハイマー病というテーマに興味を持ったのですか?仕事のつながりですか?

下山:いいえ、『明日の記憶』という萩原浩さんの小説を読んで、個人的に興味を持ち調べ始めました。調べていくうちに、干場さんに読んでいただいたプロローグに出てくる一族、青森にあるとても大きな遺伝性の若年性アルツハイマー病の家系に行き着いた、というわけです。これは本当に難しい病気で、優生(顕性)遺伝、つまり50%の確率でその突然変異の遺伝子が次の世代に受け継がれていき、受け継がれた場合は100%若年(この家系の場合40代半ば)で発病します。全体の割合からみると遺伝性のアルツハイマー病は1%と少なくはありますが、アルツハイマーの研究は、遺伝性の家系の方々の協力によって進んでいきます。僕がその家系について知ったのが2004年頃、20年前になります。

90年代に世界中の研究者が、遺伝性アルツハイマー家系の血液を集めて、どこに突然変異があるか探っていて、日本では弘前大学と国立武蔵野療養所医療センターがいいところまで追い詰めていました。プロローグで出てきた患者の「陽子さん」を診ていた弘前大学医学部付属病院の田崎博一さんも、90年代の突然変異をみつけるレースに参加します。タッチの差でこの突然変異はカナダのグループがみつけることになるのですが、青森の一族で調べると、やはり同じ場所に突然変異がありました。が、その結果を、田﨑先生が一族の中の陽性の結果が出た人たちに伝えられたか? そのことを聞くと「伝えられなかった。なぜならアルツハイマー病には治療法がないから」と。 暗い表情でそうおっしゃるのを聞いて私もこの本は、アルツハイマー病の治療法にある程度のめどがつくまでは書けないと思ったんです。

そういうわけで、僕の取材は2006年頃に頓挫します。そこから編集者として11年ほど過ごし、いよいよ文藝春秋を辞めようと思った頃、あの白石さんから「アルツハイマー病の話を書いてみたら」と言われました。本棚には取材ファイルが残っていたので、久しぶりに開いて読みました。そこから「これは書けるかもしれない」と思った理由は、その2017年頃、エーザイの「レカネマブ」に到達するアミロイドベータ抗体薬の治験がうまく行きそうだという希望が見えてきたからです。(「レカネマブ」は病気の進行に直接働きかける薬。アルツハイマー病の薬はこれまで症状を一定期間やわらげる対症療法薬しかなかった。)また、取材をはじめた頃は遺伝性の家系の人は孤立していて家族会などもありませんでしたが、ワシントン大学を拠点に、優性遺伝性アルツハイマー・ネットワーク(DIAN)ができ、世界中の遺伝性の人たちが参加する研究が始まっていました。そのDIANの研究に、先の青森の家系も参加していることがわかったのです。

そして、2017年のロンドンで開催されたDIANの国際会議で、青森の家系の女性(当時30代前半)が、患者家族としてスピーチをしていて、その録音を聞くことができました。彼女のお母さんは40代で発症し、彼女もその年齢に近づいていました。これが本当に素晴らしいスピーチで、何度聞いても泣いてしまいます。全体は『アルツハイマー征服』に書いてあるので読んでいただきたいのですが、スピーチの最後の部分だけご紹介します。

彼女はお母さんの写真を見せながらこの話を語っており、これを聞いて世界中の研究者が感動しました。僕も本当に心を動かされ、これはやっぱり本にして伝えなくては、と思いました。そして、2023年8月、エーザイの「レカネマブ」が日本承認まで到達した同じ月に、『アルツハイマー征服』の文庫版を出版することができました。

干場:世界中の医学者たちが治験で失敗したり挫折したり、その人間模様も描かれているのですが、事実を積み重ねていくために取材をしていくと、時間もお金もかかりますよね。この取材アプローチは自分でされて、あちこち海外にも行かれたのですよね?

下山:海外は2度にわたって取材しています。最初は会社員時代にリフレッシュ休暇で1ヶ月、これは自費で行きました。会社を辞めてからは、KADOKAWAとスローニュースに取材費として出してもらっています。取材を始めてから出版するまでに約20年かかっています。出版元のKADOKAWAは、2002年の企画段階から編集者も何代もかわりましたけれど、長期間待ってくれました。出版後には、生物学者の福岡伸一さんが書評で「この著者は、編集者がほんもののノンフィクション作家に転身した希有な成功例。(中略)傑作」と書いてくれました。福岡さんは献本は受けず、自分で購入して書評を書いてくださる方なので、それはとても嬉しかったです。

干場:私も今回読みました。冒頭で心を掴まれましたので、そこだけ読ませていただきますね。

| 「陽子はまきがきたのかもしれない」。りんごを積みにでたはずの籠に実ではなく葉がいっぱいに摘まれていたのを見た時、一族のものたちは不吉な思いとともにささやきあった。 『アルツハイマー征服』(角川文庫)プロローグ まきがくる

|

ノンフィクションというと、事実が淡々と述べられていくイメージがあるかもしれませんが、このプロローグの表現にぐっと惹きつけられました。この先は、ぜひみなさんにもお読みいただきたいと思いますが、下山さんはどうやってこのアルツハイマー病というテーマに興味を持ったのですか?仕事のつながりですか?

下山:いいえ、『明日の記憶』という萩原浩さんの小説を読んで、個人的に興味を持ち調べ始めました。調べていくうちに、干場さんに読んでいただいたプロローグに出てくる一族、青森にあるとても大きな遺伝性の若年性アルツハイマー病の家系に行き着いた、というわけです。これは本当に難しい病気で、優生(顕性)遺伝、つまり50%の確率でその突然変異の遺伝子が次の世代に受け継がれていき、受け継がれた場合は100%若年(この家系の場合40代半ば)で発病します。全体の割合からみると遺伝性のアルツハイマー病は1%と少なくはありますが、アルツハイマーの研究は、遺伝性の家系の方々の協力によって進んでいきます。僕がその家系について知ったのが2004年頃、20年前になります。

90年代に世界中の研究者が、遺伝性アルツハイマー家系の血液を集めて、どこに突然変異があるか探っていて、日本では弘前大学と国立武蔵野療養所医療センターがいいところまで追い詰めていました。プロローグで出てきた患者の「陽子さん」を診ていた弘前大学医学部付属病院の田崎博一さんも、90年代の突然変異をみつけるレースに参加します。タッチの差でこの突然変異はカナダのグループがみつけることになるのですが、青森の一族で調べると、やはり同じ場所に突然変異がありました。が、その結果を、田﨑先生が一族の中の陽性の結果が出た人たちに伝えられたか? そのことを聞くと「伝えられなかった。なぜならアルツハイマー病には治療法がないから」と。 暗い表情でそうおっしゃるのを聞いて私もこの本は、アルツハイマー病の治療法にある程度のめどがつくまでは書けないと思ったんです。

そういうわけで、僕の取材は2006年頃に頓挫します。そこから編集者として11年ほど過ごし、いよいよ文藝春秋を辞めようと思った頃、あの白石さんから「アルツハイマー病の話を書いてみたら」と言われました。本棚には取材ファイルが残っていたので、久しぶりに開いて読みました。そこから「これは書けるかもしれない」と思った理由は、その2017年頃、エーザイの「レカネマブ」に到達するアミロイドベータ抗体薬の治験がうまく行きそうだという希望が見えてきたからです。(「レカネマブ」は病気の進行に直接働きかける薬。アルツハイマー病の薬はこれまで症状を一定期間やわらげる対症療法薬しかなかった。)また、取材をはじめた頃は遺伝性の家系の人は孤立していて家族会などもありませんでしたが、ワシントン大学を拠点に、優性遺伝性アルツハイマー・ネットワーク(DIAN)ができ、世界中の遺伝性の人たちが参加する研究が始まっていました。そのDIANの研究に、先の青森の家系も参加していることがわかったのです。

そして、2017年のロンドンで開催されたDIANの国際会議で、青森の家系の女性(当時30代前半)が、患者家族としてスピーチをしていて、その録音を聞くことができました。彼女のお母さんは40代で発症し、彼女もその年齢に近づいていました。これが本当に素晴らしいスピーチで、何度聞いても泣いてしまいます。全体は『アルツハイマー征服』に書いてあるので読んでいただきたいのですが、スピーチの最後の部分だけご紹介します。

| 発症後の母のエピソードをひとつ、ここで共有させてください。 うちの母はある日突然、自分の育った実家のほうに向かって歩き出しました。 とても歩いて行ける距離ではないのですが、彼女はすごいしっかりとした足取りでニコニコしながら笑顔で歩いていました。もちろん、途中で、探して、迎えに行きましたが、今思えば、母はただ実家に行きたかっただけだったと思います。 その時の母はとても幸せそうでした。 私はその日の母の笑顔を今もよく覚えています。 『アルツハイマー征服』第24章 勇気あるスピーチ より

|

彼女はお母さんの写真を見せながらこの話を語っており、これを聞いて世界中の研究者が感動しました。僕も本当に心を動かされ、これはやっぱり本にして伝えなくては、と思いました。そして、2023年8月、エーザイの「レカネマブ」が日本承認まで到達した同じ月に、『アルツハイマー征服』の文庫版を出版することができました。

干場:世界中の医学者たちが治験で失敗したり挫折したり、その人間模様も描かれているのですが、事実を積み重ねていくために取材をしていくと、時間もお金もかかりますよね。この取材アプローチは自分でされて、あちこち海外にも行かれたのですよね?

下山:海外は2度にわたって取材しています。最初は会社員時代にリフレッシュ休暇で1ヶ月、これは自費で行きました。会社を辞めてからは、KADOKAWAとスローニュースに取材費として出してもらっています。取材を始めてから出版するまでに約20年かかっています。出版元のKADOKAWAは、2002年の企画段階から編集者も何代もかわりましたけれど、長期間待ってくれました。出版後には、生物学者の福岡伸一さんが書評で「この著者は、編集者がほんもののノンフィクション作家に転身した希有な成功例。(中略)傑作」と書いてくれました。福岡さんは献本は受けず、自分で購入して書評を書いてくださる方なので、それはとても嬉しかったです。

ノンフィクションは、複数の視点からとらえ、わかったことを真摯に書くことが大事

干場:もう一つの著書『2050年のメディア』は、タイトルがビジネス書っぽいと思ったのですが、全然違いましたね。読売、日経、ヤフー、波乱のメディア三国志ということで、取材をして複数の人たちの視点で事実を積み重ねて、時系列で構成されています。これがノンフィクション、ビジネス書とは明らかに違う、と思いました。

下山:そこが決定的に違うところですね。世の中の物事は、Aと言う人、Bと言う人がいて、見る人の立場や視点によって事実が違います。最近は、取材対象が原稿に目を通している作品もあります。それを読者に伝えていない場合もあります。それは倫理的に問題があるし面白くならない。複数の視点になり得ないですから。

干場:『2050年のメディア』の登場人物は実名ですよね?

下山:はい。書くにあたっては、必ず本人に取材あるいはあてています。さまざまな苦労がありますが、わかったことについて真摯に書くことが大事、ということです。

干場:それでいて、事実だけが並んでいるのかなと思うと、下山さんの作品には、そこに関わる「人間」がすごくよく描かれていますよね。

下山:そうですね。『アルツハイマー征服』の中には、ラエ・リン・バークというアルツハイマー病のワクチン「AN1792」の開発に携わっていた女性科学者のエピソードがあります。彼女はプロジェクトの直後、自身が若年性アルツハイマー病を発症します。その後、自分が開発したワクチンの第二世代である「バピネツマブ」の治験に自ら入っていきますがうまくいかず、病は進行します。私が取材を始めた頃には施設にいました。そして、「レカネマブ」がアメリカで承認されたニュースが入ってきたその日の朝に、ラエ・リンの訃報が同じくアルツハイマー病の研究に携わるラエ・リンの親友から私に届きました。認知症の人々を救いたいと願ったラエ・リンが開発した薬は、理論的にはその初めの一歩になるものでした。しかし、当時はどのようにすれば、効果をもたらすかがわからなかった。親友はラエ・リンへの弔辞でこう語ります。「それはなんとほろ苦い(bittersweet)真実であることか」と。

干場:登場人物の中で、エーザイの社長、内藤晴夫さんもすごいと思いました。失敗したら会社は潰れるのに、事業の選択と集中をしたことは、経営者として本当にすごい判断ですよね。

下山:そうですね。エーザイは、90年代「アリセプト」というアルツハイマー治療薬で一気にグローバル化したのですが、特許期間は20年。各国で特許が切れ始める2009年から3年で2295億円、全体の3分の1の売り上げがふっとびます。そこで内藤社長が決断したことは、総合製薬会社の看板をおろし、がんとアルツハイマー病に集中することでした。当時は、ファイザーを始め欧米のビックファーマは軒並み「アルツハイマー病」の創薬から「リスクが大きすぎる」と撤退をしていった時期です。

エーザイは、2023年に承認された、「レカネマブ」の売上がピークを迎えると予想される2032年までには、世界の製薬会社の売上TOP20に並ぶことになるはずです。

干場:改めて伺います。ノンフィクションの定義とは、どういうものでしょうか。私はフィクション以外はノンフィクションだと思っていたのですが、もう少し具体的にお願いします。

下山:広義ではおっしゃる通り、フィクション以外すべてでしょう。狭義でいうと第三者の書き手が、色々な関係者に取材をして、何があったのかを明らかにして、現代の色々なテーマを掘り下げていくのがノンフィクションだと思います。

干場:まさに今日のテーマである「見えない価値を掘り起こす」ということですね。次のテーマ、作品は決まっていますか。

下山:次の作品は「がん」がテーマです(『がん征服』2024年6月17日 新潮社より発売)。2021年頃から、がんの標準療法(主に「外科治療(手術)」「放射線治療」「薬物療法」)以降の治療法について取材をしてきました。

「膠芽腫」という、がんの中でもっとも予後の悪い「最凶」のがんがこのノンフィクションの主人公です。難しいがんというのは、実は新しい治療法の治験がくみやすいということでもあります。標準療法よりは、新しい治療法にかけてみるという患者さんがいるからです。そこで、原子炉・加速器をつかったBNCTという治療法、遺伝子改変ウイルス、光免疫療法という奇想天外な治療法がこの「最凶」のがんにいどみます。その治療法の三つ巴の開発史となります。

冒頭のプロローグは膠芽腫の患者を全身麻酔をして眠らせて開頭したあと、徐々に麻酔をさましていき、覚醒をさせて、摘出場所を確かめるという「覚醒下手術」のシーンから始まります。そうまでして切除しても、再発をし治らないがんなのです。

下山:そこが決定的に違うところですね。世の中の物事は、Aと言う人、Bと言う人がいて、見る人の立場や視点によって事実が違います。最近は、取材対象が原稿に目を通している作品もあります。それを読者に伝えていない場合もあります。それは倫理的に問題があるし面白くならない。複数の視点になり得ないですから。

干場:『2050年のメディア』の登場人物は実名ですよね?

下山:はい。書くにあたっては、必ず本人に取材あるいはあてています。さまざまな苦労がありますが、わかったことについて真摯に書くことが大事、ということです。

干場:それでいて、事実だけが並んでいるのかなと思うと、下山さんの作品には、そこに関わる「人間」がすごくよく描かれていますよね。

下山:そうですね。『アルツハイマー征服』の中には、ラエ・リン・バークというアルツハイマー病のワクチン「AN1792」の開発に携わっていた女性科学者のエピソードがあります。彼女はプロジェクトの直後、自身が若年性アルツハイマー病を発症します。その後、自分が開発したワクチンの第二世代である「バピネツマブ」の治験に自ら入っていきますがうまくいかず、病は進行します。私が取材を始めた頃には施設にいました。そして、「レカネマブ」がアメリカで承認されたニュースが入ってきたその日の朝に、ラエ・リンの訃報が同じくアルツハイマー病の研究に携わるラエ・リンの親友から私に届きました。認知症の人々を救いたいと願ったラエ・リンが開発した薬は、理論的にはその初めの一歩になるものでした。しかし、当時はどのようにすれば、効果をもたらすかがわからなかった。親友はラエ・リンへの弔辞でこう語ります。「それはなんとほろ苦い(bittersweet)真実であることか」と。

干場:登場人物の中で、エーザイの社長、内藤晴夫さんもすごいと思いました。失敗したら会社は潰れるのに、事業の選択と集中をしたことは、経営者として本当にすごい判断ですよね。

下山:そうですね。エーザイは、90年代「アリセプト」というアルツハイマー治療薬で一気にグローバル化したのですが、特許期間は20年。各国で特許が切れ始める2009年から3年で2295億円、全体の3分の1の売り上げがふっとびます。そこで内藤社長が決断したことは、総合製薬会社の看板をおろし、がんとアルツハイマー病に集中することでした。当時は、ファイザーを始め欧米のビックファーマは軒並み「アルツハイマー病」の創薬から「リスクが大きすぎる」と撤退をしていった時期です。

エーザイは、2023年に承認された、「レカネマブ」の売上がピークを迎えると予想される2032年までには、世界の製薬会社の売上TOP20に並ぶことになるはずです。

干場:改めて伺います。ノンフィクションの定義とは、どういうものでしょうか。私はフィクション以外はノンフィクションだと思っていたのですが、もう少し具体的にお願いします。

下山:広義ではおっしゃる通り、フィクション以外すべてでしょう。狭義でいうと第三者の書き手が、色々な関係者に取材をして、何があったのかを明らかにして、現代の色々なテーマを掘り下げていくのがノンフィクションだと思います。

干場:まさに今日のテーマである「見えない価値を掘り起こす」ということですね。次のテーマ、作品は決まっていますか。

下山:次の作品は「がん」がテーマです(『がん征服』2024年6月17日 新潮社より発売)。2021年頃から、がんの標準療法(主に「外科治療(手術)」「放射線治療」「薬物療法」)以降の治療法について取材をしてきました。

「膠芽腫」という、がんの中でもっとも予後の悪い「最凶」のがんがこのノンフィクションの主人公です。難しいがんというのは、実は新しい治療法の治験がくみやすいということでもあります。標準療法よりは、新しい治療法にかけてみるという患者さんがいるからです。そこで、原子炉・加速器をつかったBNCTという治療法、遺伝子改変ウイルス、光免疫療法という奇想天外な治療法がこの「最凶」のがんにいどみます。その治療法の三つ巴の開発史となります。

冒頭のプロローグは膠芽腫の患者を全身麻酔をして眠らせて開頭したあと、徐々に麻酔をさましていき、覚醒をさせて、摘出場所を確かめるという「覚醒下手術」のシーンから始まります。そうまでして切除しても、再発をし治らないがんなのです。

人生の「価値を掘り起こす」ために役立つ6つの心得

干場:ここまで編集者、作家の視点でお話いただきました。最後は、本に関わる人だけに限らず、一人ひとりの人生の「価値を掘り起こす」ために役立つ心得、キーワードをご用意いただいたということで、お話いただけますか。ちょっとビジネス書テイストにまとめていただいたということで(笑)。

下山:はい(笑)。僕は大学でメディア論の講義をしていて、その時に学生にも最後に必ず伝えることです。

一つ目は「比較によって物事は見えてくる」ということ。新聞、テレビ、インターネットメディアを見るだけでなく、国内と海外や、他の業界を見ることも必要です。今日ここでビジネス書とノンフィクションを比較したお話をしたことで腑に落ちることもあったと思います。これはどんな仕事をしていてもそうですね。自分のジャンル、業界と違うフィールドを見て比較することは本当に大事です。

二つ目は「10年、20年という経年の変化を追う」ことです。

具体的な事例をお話すると、2018年の段階で、過去6年間で新聞の部数は約622万部減っていました。ところが、当時ある大学のメディア関連の教授がシンポジウムで「新聞の部数は下げ止まる」という発言をしたことがありました。単純に疑問だったので「どうしてそんなことが言えるのか?」とその場で質問をしたら不評を買いましたけれど(笑)。でも、実際にはその後、減少のスピードは2倍に速まり、2018年〜2023年の6年間では約1340万部の新聞部数が失われました。スパンを長く広げて見ていくと、どういう変化が起きているか、次どうなるかが見えてくると思います。

三つ目は「テーマを持つ」ということです。編集者、書き手だけでなく、どんな仕事をしている人にとっても自分なりのテーマを常に持っていると、それに関する記事や論文が吸い寄せられてきます。そして、テーマは複数持ったほうがいいと思います。私も複数のテーマを常に持っています。「メディア」というテーマで『2050年のメディア』を書き、別のテーマとして心にあった「アルツハイマー病」についても書く事ができました。

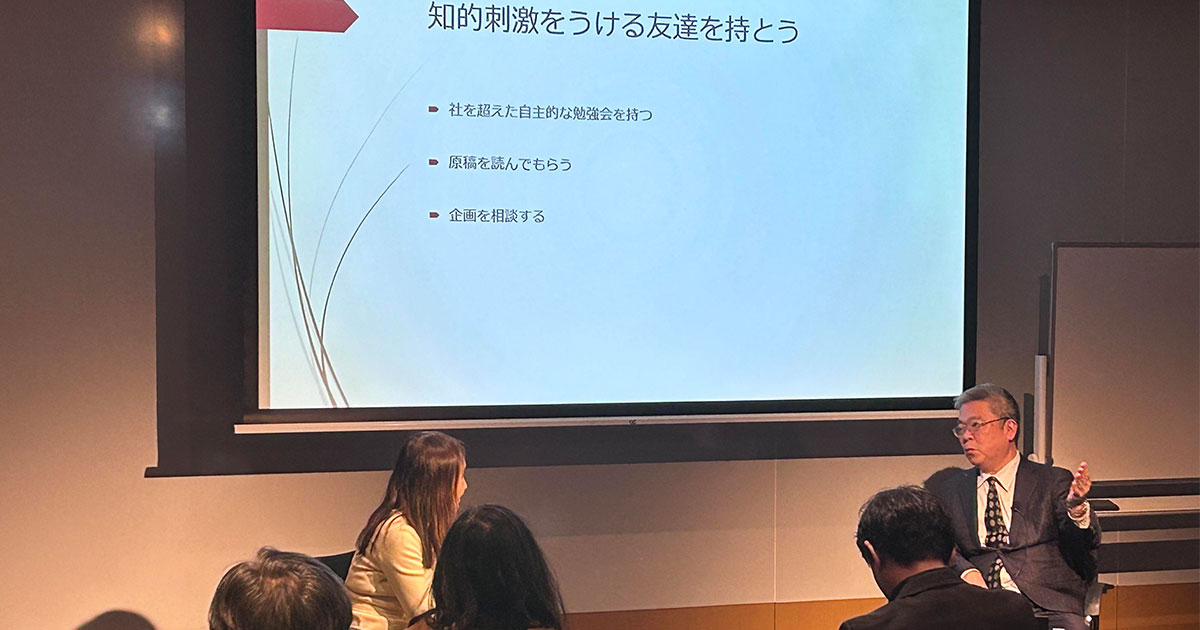

四つ目は「知的刺激をうける友達を持つ」です。アカデミーヒルズに来ている方々もみんなそうでしょう。人が勧めてくれた本、映画、展覧会など、自分の好みもあるでしょうけれど、気軽に見てみたらいいと思います。

干場:それはそうですね。私はよく言うのですが、知的な人と友達になってもらえるように、自分も相手に刺激を与えられる人にならければならないですよね。20代の頃、ある人に勧められた本を読んで、難しかったけれど面白かった、と感想を伝えたところ、今まで色々な人に本を勧めてきたけれど、読んだのは君が初めてだ、と言われました。素直に学ぶ姿勢も大事ですね。

下山:五つ目は「技術革新と戦ってはいけない」です。

干場:生成AIとは戦わない、と(笑)。

下山:同じ土俵で戦っても勝てない、というか、新しい技術には常に触れているほうが大事ですね。

最後になりますが、六つ目は「海外に目を開こう」です。「英語」はいつでも始められますし、今はインターネットで海外の記事も読める、翻訳もできる、海外の人とやりとりが幅広くできるようになっています。私は30歳のときに、コロンビア・ジャーナリズム・スクールに行きました。その時に、副学長のスティーブ・アイザックスが語った言葉がすごくかっこよくて、学生にいつも伝えています。それを皆さんにも伝えて終わります。

あなたのキャリアを発展させていってください。

ご清聴ありがとうございました。

干場:下山さん、ありがとうございました。

今回はシリーズの最終回で、皆勤賞の方もたくさんいらっしゃいますし、参加される皆さんが本が好きな方々で、それに私たちも支えられているんだと実感しました。私自身とても勉強になりました。どうもありがとうございました。

打ち合わせの時から、本番は異種格闘技戦になりそうだとご本人たちが予想されていましたが、思いの外?和やかな90分となりました。とはいえ、実はこのレポートでふれていない「ここだけのお話」もたくさんあり、会場はとても盛り上がりました!

トークの中で紹介された下山さんの新著『がん征服』が2024年6月17日新潮社から刊行されます。下記リンクよりぜひチェックしてください。

下山さん著書

2050年のメディア

下山進文藝春秋

アルツハイマー征服

下山進KADOKAWA

がん征服

下山進新潮社

注目の記事

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月07日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

11月25日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年11月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....