六本木ヒルズライブラリー

ボードゲーム『TATEWARI』で学ぶ!

縦割りを前提とした協力・対話スキル向上のための人材育成プログラム

加納 圭(滋賀大学教育学部准教授)

(19:00~21:00)

ライブラリーイベント

【ライブラリーメンバー対象】

※「マイページ」よりお申し込みください。

日時

2015年12月07日

(月)

19:00~21:00

内容

【概要】

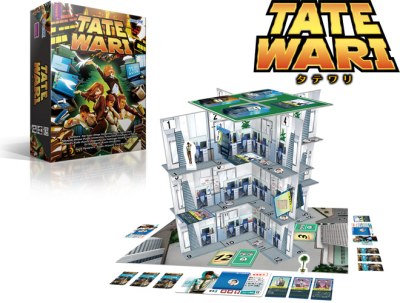

ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が所属する「京都大学iCeMS」が企画・開発したボードゲーム"TATEWARI(タテワリ)"をご存じですか?

今回は、このボードゲームを使って「縦割り組織(社会)」を前提に、参加者全員で協力して対話スキルの向上を目指したワークショップです。

一般的に、ボードゲームには2つのタイプがあります。「競争ゲーム(最終的にプレイヤー間で勝ち負けや順位がつき、人生ゲーム等日本で普及しているボードゲームのほとんどを占める)」と「協力ゲーム(プレイヤー全員が勝利するか敗北するかのどちらかしかない)」です。このTATEWARIは後者になります。

協力ゲームでは対話や協力が重要視されることが多いのですが、TATEWARIはそこに縦割り組織の要素(相手の動きが見づらい、協力の機会が限られる、など)が加わることで、縦割りを前提とした協力・対話スキルが向上できるようになっています。

参加者全員で協力しあって進めるワークショップです。是非ご参加ください。

(協力:学術コミュニケーション支援機構)

※ボートゲーム「TATEWARI」とは?

ゲームの舞台は「制度疲労を起こした縦割り組織」。プレイヤーはその一員となり、次々と発生するハプニングを処理し、新人を鍛え、時には修行に出し、別部署の人間となんとか情報やリソースを共有し、大事業の成立を目指す協力ゲームです。学際融合研究を進める上で重要なスキルを、子どもの時から高められることを目指して企画・制作されました。学際融合研究の推進だけでなく、ビジネスや行政の現場における組織横断的な事業の推進にも活用できると考え、人材育成プログラムの教材としても採用されました。

※詳細はこちらをご覧ください。

ノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授が所属する「京都大学iCeMS」が企画・開発したボードゲーム"TATEWARI(タテワリ)"をご存じですか?

今回は、このボードゲームを使って「縦割り組織(社会)」を前提に、参加者全員で協力して対話スキルの向上を目指したワークショップです。

一般的に、ボードゲームには2つのタイプがあります。「競争ゲーム(最終的にプレイヤー間で勝ち負けや順位がつき、人生ゲーム等日本で普及しているボードゲームのほとんどを占める)」と「協力ゲーム(プレイヤー全員が勝利するか敗北するかのどちらかしかない)」です。このTATEWARIは後者になります。

協力ゲームでは対話や協力が重要視されることが多いのですが、TATEWARIはそこに縦割り組織の要素(相手の動きが見づらい、協力の機会が限られる、など)が加わることで、縦割りを前提とした協力・対話スキルが向上できるようになっています。

参加者全員で協力しあって進めるワークショップです。是非ご参加ください。

(協力:学術コミュニケーション支援機構)

※ボートゲーム「TATEWARI」とは?

ゲームの舞台は「制度疲労を起こした縦割り組織」。プレイヤーはその一員となり、次々と発生するハプニングを処理し、新人を鍛え、時には修行に出し、別部署の人間となんとか情報やリソースを共有し、大事業の成立を目指す協力ゲームです。学際融合研究を進める上で重要なスキルを、子どもの時から高められることを目指して企画・制作されました。学際融合研究の推進だけでなく、ビジネスや行政の現場における組織横断的な事業の推進にも活用できると考え、人材育成プログラムの教材としても採用されました。

※詳細はこちらをご覧ください。

■加納圭氏 プロフィール

滋賀大学教育学部・准教授/

京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)・特任准教授/

一般社団法人社会対話技術研究所・代表理事

世界一周ハネムーンに出かけた経験を持ち、その際に訪れたガラパゴス諸島をこよなく愛する。大学院生時代に行っていた寿命の研究成果を活かして(?)、12歳のご長寿うさぎ(うーちゃん、未年生まれ)を飼う。駿台予備学校で化学を教えていたこともある。

NHK Eテレ『考えるカラス~科学の考え方~』、『カガクノミカタ』の番組委員を務め、番組連動ワークショップ実施など、子どもの科学的思考についての研究開発を行っている。

また、研究者向けの対話力トレーニング、市民の声を政策に届ける仕組みづくりの研究開発も行う。

『週刊エコノミスト』誌にてサイエンス最前線(生命科学)を月に1回連載。

受賞歴は、ナレッジキャピタル第2回イノベーションアワード・コト部門・優秀賞(2015年)、滋賀大学・学長賞(2015年)、文部科学大臣表彰・科学技術賞(理解増進部門)(2014年)など。専門は科学コミュニケーション。

京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)・特任准教授/

一般社団法人社会対話技術研究所・代表理事

世界一周ハネムーンに出かけた経験を持ち、その際に訪れたガラパゴス諸島をこよなく愛する。大学院生時代に行っていた寿命の研究成果を活かして(?)、12歳のご長寿うさぎ(うーちゃん、未年生まれ)を飼う。駿台予備学校で化学を教えていたこともある。

NHK Eテレ『考えるカラス~科学の考え方~』、『カガクノミカタ』の番組委員を務め、番組連動ワークショップ実施など、子どもの科学的思考についての研究開発を行っている。

また、研究者向けの対話力トレーニング、市民の声を政策に届ける仕組みづくりの研究開発も行う。

『週刊エコノミスト』誌にてサイエンス最前線(生命科学)を月に1回連載。

受賞歴は、ナレッジキャピタル第2回イノベーションアワード・コト部門・優秀賞(2015年)、滋賀大学・学長賞(2015年)、文部科学大臣表彰・科学技術賞(理解増進部門)(2014年)など。専門は科学コミュニケーション。

注目の記事

-

02月24日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年2月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

02月01日 (日) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....