記事・レポート

のんびりいこうよ!

あなたはのんびり派、それともモーレツ派?

更新日 : 2010年07月05日

(月)

第4章 レジャーは、怠け者が?

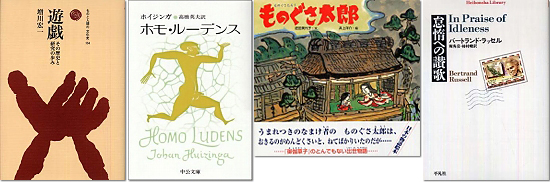

澁川雅俊: 「人生、仕事だけではつまらない。遊びだけもつまらない」ということを、先述のグレイと同時代の哲学者、バートランド・ラッセルも『怠惰への讃歌』(堀秀彦・柿村峻訳、平凡社ライブラリー)で言っています。

怠惰とは、もちろん「なまけて、だらしないこと」で、その意味からの連想で、私は、昔話『ものぐさ太郎』〔日本の物語絵本〕(肥田美代子文、井上洋介絵、ポプラ社)を思い出してしまいました。これは、なまけもので、だらしのなかったある郷士が京の都に出て幸せをつかむという内容で、もともとは長野県の松本辺りに伝わる民話でした。それが室町時代に御伽草子に収録され、全国的に流布し、いまに伝わっています。

どうやら私たちの祖先は、怠惰も時には幸運をもたらす、という考えを持っていたようです。ただし大事なことは、この男がものぐさを決め込んでいた時間をどのように過ごしたかです。この絵本にそのことは明示的に描かれていませんが、物語の展開をよく読むとそのことがわかります。

ラッセルの怠惰の意味を端的に言うと、働くことが皆にとっていいというのはそれによってもたらされる閑暇が皆を人としての本来の姿に立ち返らせるから、となります。

そのあたりのことは身近な例を挙げてみるとよくわかります。例えば『源氏物語』の主人公である光源氏他の王侯貴族などは、それぞれの所領の経営や労働を地下人たちに任せ、それを逃れることによって出来た閑暇を、雪だの、花だの、月だの、そして女だのといって年中遊んでいた。もちろん仕置きは、一族の長がしっかりと行っていたわけで、そのやり方がわが国の伝統的な統治の制度を確立したように、遊びが伝統を生み出したわけです。

ラッセルは、閑暇とその使い方が文化を生み出す原動力だと唱えていますが、18世紀末以降今日までの長期的な経済発展を考えると、いまやわが国ではすべての人びとがそういう時間を持ち、その時間を楽しみながら新しい文化を生み出すことに参加できるようになっています。

●ホモ・ルーデンス

ラッセルの怠惰(原題でもidleness)は、「勤勉な労働」のアイロニーですが、遊び方についてはこんなことも言っています。スクール(school)の語源スコーレは閑暇を意味する、学校では知的に遊ぶ方法を学ぶのだと。

もしかしたら、ラッセルの教育に関するこのコメントに違和感を覚える人が多いのではないでしょうか。しかし、『梁塵秘抄の世界—中世を映す歌謡』(植木朝子著、角川選書)を開いてみると、日本にも、「遊びをせんとや生れけむ、戯れせんとや生れけん、遊ぶ子供の声きけば、我が身さえこそ動がるれ」と遊びへの讃歌がありました。これは、平安末期に後白河法皇によって編纂された『梁塵秘抄』(りょうじんひしょう)という当時の流行り唄の集成に書かれている有名な文言です。

そしてその遊びのことをヨハン・ホイジンガは『ホモ・ルーデンス』(高橋英夫訳、中公文庫)で徹底的に究明しています。この人は、もともと歴史学者ですが、「歴史を美と夢をまさぐる人間の場と見なし」(訳者高橋の「解説」)て古代から現代までの人間の行いを追いかけて来たわけですが、その「美と夢をまさぐる」を「遊び」と表現しました。

この本は、1938年に書かれたものですが、その後の人間の遊びについて研究の底本になっています。例えば、『遊戯—その歴史と研究の歩み』〔ものと人間の文化史〕(増川宏一著、法政大学出版局)も、ホイジンガの考えの下で古今東西の遊びと遊び方を詳しく調べています。また最近『学問の春—“知と遊び”の10講義』(山口昌男著、平凡社新書)が出されましたが、これも『ホモ・ルーデンス』を拠り所にして、遊びと学びについて考察しています。

●おわりに

さて皆さんには、閑の時間がとれますか? 閑なときにはどんなことをなさっていますか? 私ですか、そうですね……。

記事をシェアする

ブログに書く

この記事のURLはこちら。

http://www.academyhills.com/note/opinion/10060904BT_relax.html

のんびりいこうよ! インデックス

-

第1章 <カツマー>VS 『しがみつかない生き方』

2010年06月09日 (水)

-

第2章 幸せで豊かな生活や人生を求めて

2010年06月18日 (金)

-

第3章 「よく学びよく遊べ」

2010年06月25日 (金)

-

第4章 レジャーは、怠け者が?

2010年07月05日 (月)

注目の記事

-

07月22日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年7月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の"いま"が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

07月22日 (火) 更新

aiaiのなんか気になる社会のこと

「aiaiのなんか気になる社会のこと」は、「社会課題」よりもっと手前の「ちょっと気になる社会のこと」に目を向けながら、一市民としての視点や選....

-

07月07日 (月) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....