記事・レポート

活動レポート

押井守氏が語る。『ねじ式』はまさに無意識の傑作!?

「つげ義春大全」刊行決定記念トークライブ レポート

活動レポート

アカデミーヒルズ ライブラリーメンバーの開催レポート

開催日:2019年11月8日(金)

文 / 小林 こず恵(エディター/六本木ヒルズ ライブラリーメンバー)ーつげ義春氏は1937年生まれ。17歳の時に漫画家デビューし、1965年から、漫画雑誌「ガロ」にて、『沼』『チーコ』『紅い花』『ねじ式』などの短編を発表し、注目を集める。そして、発表から50年以上経った今でも、その独自の幻想性と抒情味あふれる世界は、国内外で幅広いファンを獲得し、衰えない人気の高さを見せている。2020年には、漫画におけるカンヌと称される「アングレーム国際漫画祭(フランス)」にて展覧会の開催も決定しているー

この日、国内外で50年以上も愛され続ける鬼才の漫画家・つげ義春氏の作品の全集「つげ義春大全」の刊行を記念したトークライブが<東京シティビュー>「つげプロジェクトVOL.1 『ねじ式』展」関連イベントとして、アカデミーヒルズで開催されました。

この日、国内外で50年以上も愛され続ける鬼才の漫画家・つげ義春氏の作品の全集「つげ義春大全」の刊行を記念したトークライブが<東京シティビュー>「つげプロジェクトVOL.1 『ねじ式』展」関連イベントとして、アカデミーヒルズで開催されました。

50年たっても変わらない、その魅力とは?

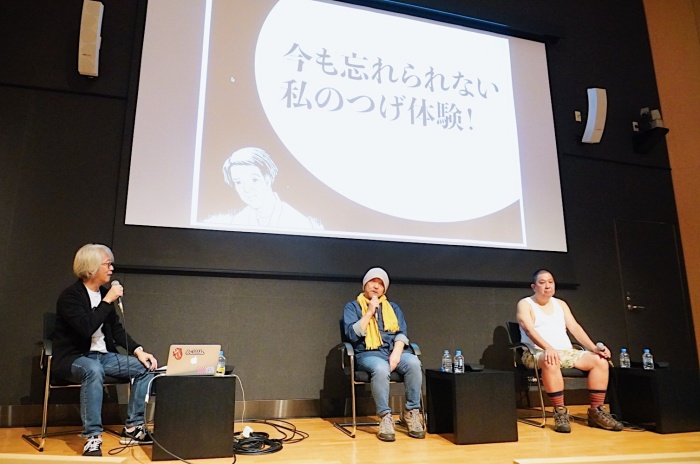

左から岩本氏、押井氏、石川氏

左から岩本氏、押井氏、石川氏まずは、つげ漫画との出会いのエピソードからスタート。

高校生の頃に、初めて雑誌「ガロ」で、つげ漫画に触れたと話す押井氏。

「僕にとってつげさんは「ガロ」の人。つげ漫画は「あの時代」だから成立した作品と言えるかもしれません。商業性を無視した作品で、何を根拠に書いているかさっぱりわからなくて、でも繰り返し読みたくなる、という不思議な感覚でした。あれから何十年経ってもつげさんの世界観は全然変わっていないのがすごい!何か普遍的なものを感じます。」

一方、石川氏とつげ漫画の出会いは古本屋さんだったそうです。

「当時は、赤塚不二夫さん、藤子不二雄さん、手塚治虫さんなどのメジャーな漫画を読んでいましたが、偶然古本屋で見かけて、『こんな作品、見たことがない!』と、新しい扉を開きました(笑)。子どもの頃って、家でも学校でも、「陽」を描いた作品ばかりを見せられていて。でも生活の中には必ず「陰」があって、それが描かれていたのが印象的でした。妄想をうまく日常に入れていて、今まで触れたことのない作品に衝撃を受けました。」

つげ漫画の魅力といえば、ちょっとおかしな名脇役たち

ファシリテーターを務めていただいた、ひなびた温泉研究所の岩本所長

ファシリテーターを務めていただいた、ひなびた温泉研究所の岩本所長そんな魅力的な脇役の中でも、押井氏はなぜか“おかっぱの女の子”に惹かれるといいます。

「つげさんの漫画って主役が目立たない。何もしないしパッとしない。そんな主役が案内人である様々な脇役に出会う。それは物語ではなく、一種の“紀行”もののよう。脇役たちの人間としての面白さがよく描かれている。かといって、彼らは革命家でもサイコでもない。日常の中にひょっこり出てくるちょっと変な人。

僕は、『赤い花』や『沼』にも出てくる、おかっぱの女の子になぜか惹かれます。主人公に積極的に語りかけるわけじゃないけど、ちょこちょこでてくるという特異な存在。こういう少女の存在って、漫画、アニメーション、映画では伝統のようなもので、どこか人間じゃないミューズというか、理想化された何かのような気もしますね・・。」

僕は、『赤い花』や『沼』にも出てくる、おかっぱの女の子になぜか惹かれます。主人公に積極的に語りかけるわけじゃないけど、ちょこちょこでてくるという特異な存在。こういう少女の存在って、漫画、アニメーション、映画では伝統のようなもので、どこか人間じゃないミューズというか、理想化された何かのような気もしますね・・。」

そして自身が手がけてきた作品の脇役についても・・。

いつになく饒舌に熱く語る押井監督。参加者からも同様の意見が多く寄せられた。

いつになく饒舌に熱く語る押井監督。参加者からも同様の意見が多く寄せられた。『ねじ式』はまさに無意識の傑作。 “引用のしやすさ”も人気の理由に

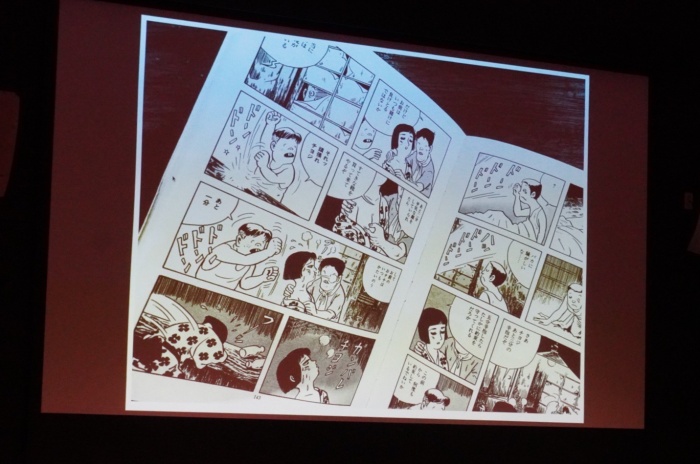

押井氏が気になるおかっぱの女の子が登場するつげ漫画

押井氏が気になるおかっぱの女の子が登場するつげ漫画「僕は、“引用”と呼んでいる。パロディといえばパロディで、単に面白がっているといえば面白がっているだけ(笑)。そもそも、世の中にオリジナルなんてものはなくて。僕はどんな作品も過去の引用だと思っています。無意識にかつて見た記憶で作っているだけ。人間がしゃべるもの、つくるもの…、やることなすことオリジナルは存在しない。世の中にあるいろんなものをすべて“プリコラージュ”しているに過ぎないですよね。」

それには、石川氏も同意している様子。

「そもそも、つげ漫画にも引用がなされていますよね。『ねじ式』だって、引用を散りばめている。目医者が出てくるシーンなんか、台湾の有名な場所がモチーフ。無意識で見ているもの、聞いているものの総合体が集約されています。僕もつげさんの作品に影響されて、夢の中の連続性とかを歌詞にしたら面白かなって、作ったことがあります。」

そして、この“引用”こそが、つげ漫画を人気にした要因のひとつだといいます。

「『ねじ式』は、僕らだけじゃなくて、いろんな表現に引用されています。というのも、あらゆるシーンを切り取れるから、引用しやすいようになっている。作者の最高傑作が、必ずしも代表作になるわけではなく、どれだけ引用されたかで代表作が決まります。

150名の熱狂的なつげファンで熱気をおびたアカデミーヒルズの会場

150名の熱狂的なつげファンで熱気をおびたアカデミーヒルズの会場「解釈の話でいうと、『さよなら人類』の歌詞も、解釈が勝手に進んでいったことがありました。もともと、歌詞にそんなに深い意味はなく、言葉の面白さで作られたもの。でも、世界滅亡を歌っているとか、いろんな風に深読みする人たちがいて、それが勝手に進んでいった。解釈ってある意味怖いなと思いつつ、解釈によって広がりが生まれるとわかりました。」と石川氏が続けます。

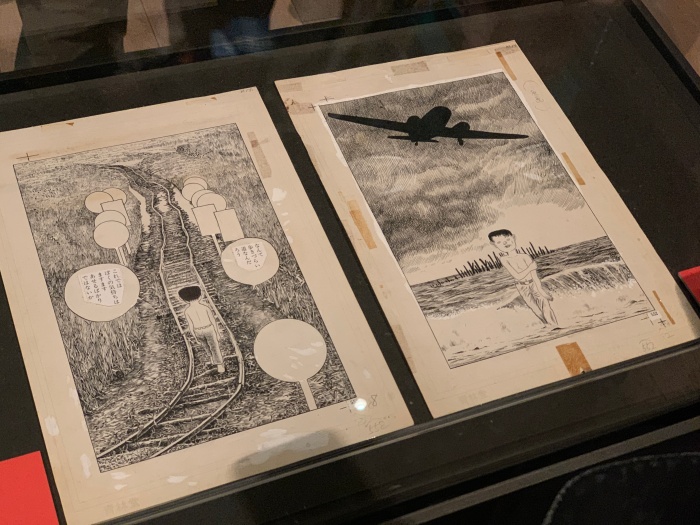

つげ義春氏の原画は、迫力がすごい!?

つげ義春氏の原画(展示より)

つげ義春氏の原画(展示より)「映画を商売にして40年以上になりますが、映画で(つげ漫画のような)夢の体験を描いて体験させることは無理。映画は客観性がある表現だから読者と距離感があるし、ものすごくロジカルに作られているので、そこに没入感はありません。でも、漫画はテキストがあるから目に焼きつけられる。絵があって言葉があるって、表現として最強だと思う。

中でもつげさんの画力は本当にすごい。様々なペンタッチを重ねて描く絵には、すごく迫力がある。印刷された絵とは比べ物にならないからぜひ原画を見てもらいたいです。雑誌の紙では“線が持っている力”が半分も表現できない。来年出版する全集も、是非いい紙で出して欲しいですね(笑)」

さらに最後に押井氏のつげ氏に向けた、愛を感じるコメントで締めました。

「こういう漫画家って多分もう出ないんじゃないかな。量だけがすごいって話じゃなくて、これだけの質と量を描ける人はいないという意味。僕は、つげさんに恩返しがしたくて、それは“語る”ことだと思っている。個人で完結させるのではなく、語っていくということ。だから今もこうして話している。そして実はつげさんが、どんな晩年を送るのかずっと興味があったんです。今日、会場に流れていた先日撮影されたばかりのつげさんの映像を見たら、穏やかそうな顔をされていて、なんだか僕はホッとしました。」

もっともっと話を聞いていたいというような様子の会場でしたが、つげ愛にあふれるDEEPな時間はあっという間に過ぎ、最後は、つげ漫画への愛を語ってくれたステージの3名に、そして、今もなお様々な作品に影響を与え続けているつげ義春氏に向けて、会場の大きな拍手で幕を閉じました。

「こういう漫画家って多分もう出ないんじゃないかな。量だけがすごいって話じゃなくて、これだけの質と量を描ける人はいないという意味。僕は、つげさんに恩返しがしたくて、それは“語る”ことだと思っている。個人で完結させるのではなく、語っていくということ。だから今もこうして話している。そして実はつげさんが、どんな晩年を送るのかずっと興味があったんです。今日、会場に流れていた先日撮影されたばかりのつげさんの映像を見たら、穏やかそうな顔をされていて、なんだか僕はホッとしました。」

もっともっと話を聞いていたいというような様子の会場でしたが、つげ愛にあふれるDEEPな時間はあっという間に過ぎ、最後は、つげ漫画への愛を語ってくれたステージの3名に、そして、今もなお様々な作品に影響を与え続けているつげ義春氏に向けて、会場の大きな拍手で幕を閉じました。

地元調布にて、最近のつげ義春氏のポートレート

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....