記事・レポート

活動レポート

インドビジネスがいま熱い!日本企業はインドでどう展開していくべきか?

石倉洋子のグローバル・ゼミ(Global Agenda Seminar)2014の第3回の様子は?

更新日 : 2014年10月01日

(水)

Session 3:Business with India

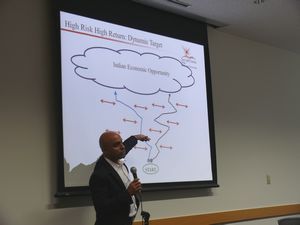

ゲスト:Sanjeev Sinha(Sun and Sands Group CEO)

講師・ファシリテーター:石倉 洋子(一橋大学名誉教授)

文/小林 麻実 写真/スクール事務局

Sanjeev Sinha(Sun and Sands Group CEO)

石倉 洋子(一橋大学名誉教授)

「今日のようなタイミングで、インドビジネスのセッションを開催できるのは素晴らしいですね --- 事務局が計画したわけではないでしょうが」と、グローバル・ゼミのファシリテーター、石倉洋子・一橋大学名誉教授は、開口一番に皆の笑いを誘いました。

というのも、第3回目のグローバル・ゼミは、2014年5月に就任したインド・モディ首相が日本を訪れた直後に、インドビジネスをテーマに開催されたからです。しかもゲスト講師はそのモディ首相の訪日にも同行された、サンアンドサンズグループCEOのサンジーヴ・スィンハ氏。1996年に来日して以来、日本とインドをつなぐビジネスにおいて多大な経験とネットワークをお持ちの、まさにこの分野の第一人者の方です。

将来、中国を抜いて世界最大の人口を持つことになるインド。知っているようで、まだまだ知らないことも多いインドの実像を、スィンハ氏はビジネスの面から解明していきます。

印象深かったのは、「インドの人口が多いことは、今も昔も変わらない。それがなぜ最近になって、弱みではなく、強みになったのか?」というインド経済を支える根本的な疑問について、「ITの発展や教育の向上が社会を変えた」点を実例を挙げて説明されたことです。「インドでは誰がどんな職業に就くかは、生まれた時の身分、カーストによって細かく決まっている。しかしIT技術者のような、これまでに存在しなかった職業なら、すべてのカーストの人が応募することができる」等、伺ってみればなるほどと思うようなお話が続きました。

スィンハ氏のお話の後、ゼミ参加者たちは、「インドに進出している実在の日本企業に対して、提案を行うコンサルタント」としてのプレゼンテーションを、4つのチームに分かれて行いました。たとえば、スズキのインド法人のトップに対して、今後のインド事業の展開について提言する、といったものです。もちろんグローバルゼミですから、英語で行います。

どのチームも、日常の仕事の合間にリサーチを行い、戦略をまとめていくのはかなり大変だったに違いありません。皆で集まって相談する機会を作るのも難しいなかで、様々な議論を交わし、新たな事業展開、マーケティング戦略、M&Aの実施等のプランが策定されました。

そのように「新しい何か」を作りだすことにフォーカスしがちな参加者のプレゼンを見て、石倉教授は、「そもそもまず、プレゼンする相手は何を聞きたがっているのか? 何を既に知っていて、今何を求めているのか? 何のためのプレゼンなのか? をはっきりさせることが大事。」と、聞き手とイシューを確認し合うことの大切さや、前回のセッションで学んだWhat、Why、Howを使って結論を明確に述べることの重要性を指摘されました。

スィンハ氏からも同様に、「日本人のプレゼンは前置きが長く、フレキシビリティに欠けることが多い。」とのコメント。これに加えて、各チームに対してより具体的なアドバイスを頂き、3時間にわたる第3回目のセッションは終了しました。

その後は恒例の? 懇親会。石倉教授、スィンハ氏にもご参加頂き、各チームへのさらなる講評も今度は日本語で頂きながら、楽しい時間を過ごしました。

というのも、第3回目のグローバル・ゼミは、2014年5月に就任したインド・モディ首相が日本を訪れた直後に、インドビジネスをテーマに開催されたからです。しかもゲスト講師はそのモディ首相の訪日にも同行された、サンアンドサンズグループCEOのサンジーヴ・スィンハ氏。1996年に来日して以来、日本とインドをつなぐビジネスにおいて多大な経験とネットワークをお持ちの、まさにこの分野の第一人者の方です。

将来、中国を抜いて世界最大の人口を持つことになるインド。知っているようで、まだまだ知らないことも多いインドの実像を、スィンハ氏はビジネスの面から解明していきます。

印象深かったのは、「インドの人口が多いことは、今も昔も変わらない。それがなぜ最近になって、弱みではなく、強みになったのか?」というインド経済を支える根本的な疑問について、「ITの発展や教育の向上が社会を変えた」点を実例を挙げて説明されたことです。「インドでは誰がどんな職業に就くかは、生まれた時の身分、カーストによって細かく決まっている。しかしIT技術者のような、これまでに存在しなかった職業なら、すべてのカーストの人が応募することができる」等、伺ってみればなるほどと思うようなお話が続きました。

スィンハ氏のお話の後、ゼミ参加者たちは、「インドに進出している実在の日本企業に対して、提案を行うコンサルタント」としてのプレゼンテーションを、4つのチームに分かれて行いました。たとえば、スズキのインド法人のトップに対して、今後のインド事業の展開について提言する、といったものです。もちろんグローバルゼミですから、英語で行います。

どのチームも、日常の仕事の合間にリサーチを行い、戦略をまとめていくのはかなり大変だったに違いありません。皆で集まって相談する機会を作るのも難しいなかで、様々な議論を交わし、新たな事業展開、マーケティング戦略、M&Aの実施等のプランが策定されました。

そのように「新しい何か」を作りだすことにフォーカスしがちな参加者のプレゼンを見て、石倉教授は、「そもそもまず、プレゼンする相手は何を聞きたがっているのか? 何を既に知っていて、今何を求めているのか? 何のためのプレゼンなのか? をはっきりさせることが大事。」と、聞き手とイシューを確認し合うことの大切さや、前回のセッションで学んだWhat、Why、Howを使って結論を明確に述べることの重要性を指摘されました。

スィンハ氏からも同様に、「日本人のプレゼンは前置きが長く、フレキシビリティに欠けることが多い。」とのコメント。これに加えて、各チームに対してより具体的なアドバイスを頂き、3時間にわたる第3回目のセッションは終了しました。

その後は恒例の? 懇親会。石倉教授、スィンハ氏にもご参加頂き、各チームへのさらなる講評も今度は日本語で頂きながら、楽しい時間を過ごしました。

注目の記事

-

01月26日 (月) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2026年1月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....

-

12月25日 (木) 更新

【重要】「アカデミーヒルズ」閉館のお知らせ

「アカデミーヒルズ」は、2024年6月30日をもって閉館させていただくこととなりました。これまでのご利用ありがとうございました。閉館までの間....

-

12月23日 (火) 更新

本から「いま」が見えてくる新刊10選 ~2025年12月~

毎日出版されるたくさんの本を眺めていると、世の中の“いま”が見えてくる。新刊書籍の中から、今知っておきたいテーマを扱った10冊の本を紹介しま....